霜降到,柿子俏!柿出道很早,李时珍也认可其养生疗疾之用

霜降,是秋季的最后一个节气,“气肃而霜降,阴始凝也。”

作者 管弦

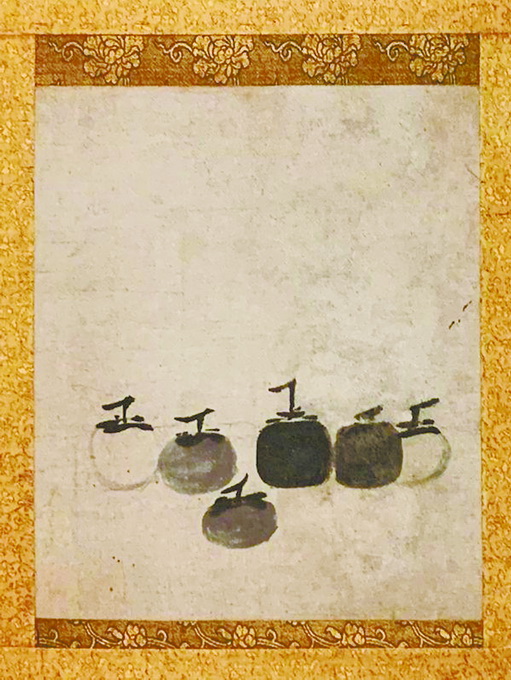

南宋画家牧溪的《六柿图》

农谚有“霜降到,柿子俏”一说,霜降带来的,不仅仅是渐渐寒冷的天气,还有那抹抹柿红和团团柿甜,真似南宋理学家张九成《见柿树有感》所言:“严霜八九月,百草不复荣。唯君粲丹实,独挂秋空明。”

世传柿有七德:一多寿,二多阴,三无鸟巢,四无虫蠹,五霜叶可玩,六嘉实,七落叶肥滑,可以临书也。其实,单是那如红灯笼般俏立枝头的沁甜杮子,那经霜变红的椭圆形肥大柿叶,就已令“秋日胜春朝”。

柿子,吃出来的“凌霜侯”

“秋去冬来万物休,唯有柿树挂灯笼。欲问谁家怎不摘,等到风霜甜不溜。”

霜降时节成熟的柿,早就伴着这生动诙谐的句子,红在人们眼中,甜在人们心里了。

柿出道很早。中国发现的250万年前新生代野柿叶化石,以及分别在浙江省浦江上山、田螺山出土的距今1万年和6500年前的柿核,都证明了野生柿子被食用的事实。进入夏朝、商朝,人们在野外采集过程中摸索出柿子脱涩方法,发现脱涩后的柿子风味颇佳,便开始向帝王和奴隶主进献。成书于西汉的《礼记》记载,柿是国君日常食用的31种美味食品之一。为采摘方便,人们还将柿树栽植在庭园之中。“柿,有小者栽之;无者,取枝于软枣根上插之,如插梨法。”北魏时期农学家贾思勰将柿树栽培嫁接技术记录在《齐民要术》中。到了唐代、宋代,柿更为大家所熟知和喜爱。

柿的味道,被晋太宗简文帝司马昱在《谢东宫赐柿启》中作了令人向往的描绘:“悬霜照采,凌冬挺润,甘清玉露,味重金液,虽复安邑秋献,灵关晚实,无以疋此嘉名,方兹擅美。”在简文帝眼里,柿子光彩夺目,皮薄汁丰,味如琼浆,独享美名。

柿的模样,也明亮在明代医药学家李时珍的《本草纲目》中:“柿高树大叶,圆而光泽。四月开小花,黄白色。结实青绿色,八九月乃熟。”宋代学者谢维新撰写的《古今合璧事类备要》还把柿子说得详实:“柿,朱果也。大者如碟,八棱稍扁;其次如拳;小或如鸡子、鸭子、牛心、鹿心之状。一种小而如拆二钱者,谓之猴枣。皆以核少者为佳。”

柿的功效,更是获得人们广泛认同。古人对柿的认可主要源于其养生疗疾之用。李时珍说:“柿乃脾、肺血分之果也,其味甘而气平,性涩而能收,故有健脾涩肠、治嗽止血之功。”清代医药学家王士雄在《随息居饮食谱》中说:“鲜柿甘寒。养肺胃之阳,宜于火燥津枯之体。乾柿甘平。健脾补胃、润肺涩肠、止血充饥、杀疳、疗痔、治反胃。”当然,柿也有食用禁忌,宋代医药学家寇宗奭说:“凡柿皆凉,不至大寒。食之引痰,为其味甘也。日干者食多动风。凡柿同蟹食,令人腹痛作泻,二物俱寒也。”

最让柿子具备朴素和原始意义的,是她代粮充饥的本领,对这一点有深刻理解的人,应该是明太祖朱元璋。朱元璋幼时饱受贫穷之苦,做过小和尚、行过乞。而且,元末自然灾害较为频繁,更让他觉得那时候的人生仿佛只有一个字:饿。某一年霜降时节,又遇饥荒,朱元璋几乎陷入绝境。就在他摇晃在一个破败的村子边觉得自己快要饿死了的时候,眼前突然出现了一棵结满了红柿子的柿树。朱元璋便拼着力气爬上树,一口气狂吞了好几颗柿子,终于填饱了肚子,感觉活了过来,还在接下来的冬天里,连原有的流鼻涕、嘴唇干裂的毛病也没有了。谚语“霜降吃柿子,不会流鼻涕”“霜降食杮,嘴不开裂”,大约说的就是这个效果。

朱元璋没有忘怀那救他于危难的柿,发迹后,带兵途经那村子,见那柿还在,连忙下马,解下身上红袍,给那棵柿树披上,封其为“凌霜侯”。明代学者赵善政将这个故事记录在《宾退录》中:太祖微时,至一村,人烟寥落,而行粮已绝。正徘徊间,见缺垣有柿树,红熟异常,因取食之。后拔采石,取太平,道经此村,而柿树犹在,随下马,解赤袍以被之,曰:“封尔‘凌霜侯’”。

民以食为天,“枣柿半年粮,不怕闹饥荒”“板栗柿子是铁树,稳收稳打度荒年”,都闪着柿的荣光。柿还与“事”“世”谐音,人们便常用她来表达万事如意、世代幸福的祝福。旧时婚俗和过年时,柿子都是必备祥果之一。

爱柿子,就是没错的。

柿叶,成就一个“郑三绝”

除了柿子,霜降时节变红的柿叶,也流淌着晔煌之光。

她常常被称为红叶,被人们赋予绵长真情。

“秋灰初吹季月管,日出卯南晖景短。友生招我佛寺行,正值万株红叶满。”唐代文学家韩愈在公元806年与右补阙崔群一同游览长安城青龙寺时,就在《游青龙寺赠崔大补阙》中表达了对“万株红叶”的赞赏。宋代学者洪兴祖对此的注释是:万株红叶,谓柿也。也就是说,青龙寺的万株红叶就是柿叶。

对于柿叶,古人很用心,他们常常收集柿叶,把她用来写字,柿叶翻红正好书呀。而且,这番用途,无论用上与否,都会收获感叹。瞧,北宋音乐家刘诜在《山居即事》中,为无人在柿叶上题诗而感叹:“村墅薄生理,门静如招提。柿叶大如扇,满地无人题。”元末明初诗人高启在《杨氏山庄》中,为柿叶能被尽情挥洒而感叹:“斜阳流水几里,啼鸟空林一家。客去诗题柿叶,僧来供煮藤花。”古人的雅趣,总是令人心生欢喜。

把柿叶用到极致的要数唐代文学家、书法家、画家郑虔,他曾用柿叶练习书法字画,把长安城慈恩寺贮藏的数屋柿叶都用完了。他把题诗的书画献给唐玄宗,唐玄宗称之为“郑虔三绝”。《新唐书·郑虔传》记载:“虔善图山水,常苦无纸,知长安慈恩寺贮柿叶数屋,遂往日取叶习书,岁久迨遍。尝自写其诗并画以献,帝大署其尾曰‘郑虔三绝’。”郑虔终获大成,草书达到了“如疾风送云,收霞推月”的境界。以至于后来人们称赞在绘画、书法、诗词三方面造诣极高的人,会冠以“郑三绝”“三绝郑”之名。

更可巧的是,墨,也在这般绝妙中,与柿叶非常相融。除了书写的结合度很高之外,他们都可作药用,都有止血功效。柿叶主要用来止咳定喘、生津止渴、活血止血等,特别是霜降后采收的柿叶,疗效更好,可洗净晒干,研细过筛内服、外用。墨在古者以黑土为墨,字从黑土,辛、温、无毒的墨至少在春秋战国时就有了,在汉代得到一定的发展,至唐代达到鼎盛。宋代医药学家马志、刘翰编著的《开宝本草》记载,墨能够“止血,生肌肤,合金疮”,金疮即常见的刀枪伤,墨在古代对于行军打战很有意义。

所以,无论品种、类型、模样儿都不属于同种类别的柿叶和墨,相依在彤红的流光中,真是妙不可言,简直有浑然天成、珠联璧合的意味。自然,他们被相爱的人儿用作了情书。饱蘸一毫浓墨汁,倾注款款红叶中,好一份红黑相间的“世世”浓情啊。柿子都由此被赋予了崭新的精神意义,那圆圆红红的,不也有点像“心”么?

阔大肥厚的红叶啊,唯愿真心永流传。

漂洋过海“六柿图”

把柿定格在丹青中,也藏有火红的风采。

从宋代开始,至元代、明代、清代,柿画越来越被人们喜爱。

从现有史料看来,最早的柿画,应该是南宋画家牧溪的《六柿图》。机趣四伏、古意四溢的《六柿图》,是看上一眼,目光就不愿挪开的。那着黑白色彩的六枚柿子,实为六种墨色,有的墨深,有的墨浅,有的是墨色框住的白。她们随意地摆放着,紧凑舒缓、浓淡相宜、高低有致,于明暗虚实中,呈现出微妙的变化,散发着朴拙、静远、简逸的气息,令红柿在一派墨色中静止,愈久弥真。这就是静物作品“随处皆真”的境界啊。

牧溪,俗姓李,佛名法常,号牧溪,年轻时中过举人,后出家为僧。他所在的万年禅寺也有许多柿树,霜降时节,他常常以柿就酒。据说他是性情爽朗、好饮酒、醉则寝、醒则朗吟之人。他画六柿,谐音“六识”,禅意十足,即心智作用中眼、耳、鼻、舌、身、意这六种感觉在色、声、香、味、触、法这六种知觉上所产生的六种认识作用。六为阴之变,可变换角度看问题,于阴阳平衡中见真机。古人对于“六”,有特殊的感情,如《易经》中的六,还有六顺、六神、六甲、六合、六亲等词儿,蕴含着各种含义。

只是,牧溪的画并不被国人看好,反而被一些人评为“粗陋,无古法”。而当时来中国的日本留学生、僧人却很喜欢他的画,收藏了一大批并带回了日本,其中就包括《六柿图》。牧溪的画以“清幽、简当、不假妆饰”的特征,在日本获得了远胜于故土的声望、尊崇和懂得。牧溪与南宋另一位画家玉涧构成日本“禅馀画派”的鼻祖,被称为“日本画道的大恩人”。当时日本幕府将收藏的中国画按照上、中、下三等归类,牧溪的画被归为上上品。

在日本画界,牧溪的名字也经常和宋徽宗赵佶相提并论。赵佶在绘画书法方面天赋异禀。据说在他出生之前,他的父亲宋神宗梦到南唐后主李煜托生,“生时梦李主来谒,所以文采风流,过李主百倍”。李煜托生的说法固不足信,然赵佶也确实才气逼人,他自幼爱好笔墨、丹青、骑马、射箭、蹴鞠等,他提倡诗、书、画、印结合,创作时常以诗题、款识、签押、印章巧妙地组合成画面的一部分,这也成为北宋之后历朝绘画艺术的传统特征。

“墙内开花墙外香”,牧溪的作品作如是形容恰当不过。当然,“墙外香”也是香。何况,真正打动人心的艺术,从来都不分国界,更无关时间。中国现代也终于有些评论家开始欣赏牧溪的画了,他们从牧溪水墨简笔中流泽出来的灵悟,感受禅机无限。有评论家还说,谈中国画,仅谈赵佶和牧溪就可以了,其他的都只是点缀而已。

水墨皆禅,万法唯心。也许,对牧溪而言,他从未定义自己是画家,绘画于他而言,不过是取代文字记录和传播他的世界认识和人生感悟的工具,他只是心中有道,顺手画柿,事事随心。

《六柿图》隐在这份清简中,世世留香。