“70后”女作家潜心六年创作长篇小说《姐姐》 女性残酷的诗意书写

旅居海外的“70后”实力派女作家柳营,从早期的《阿布》到如今,始终站在女性身边,听其讲述,代其发声。潜心六年创作的长篇小说《姐姐》,柳营用她的笔掘地三尺,记录她记忆中的、眼前的、身边的女性群体遭遇的暴力与不公。

作者:郑筱诗

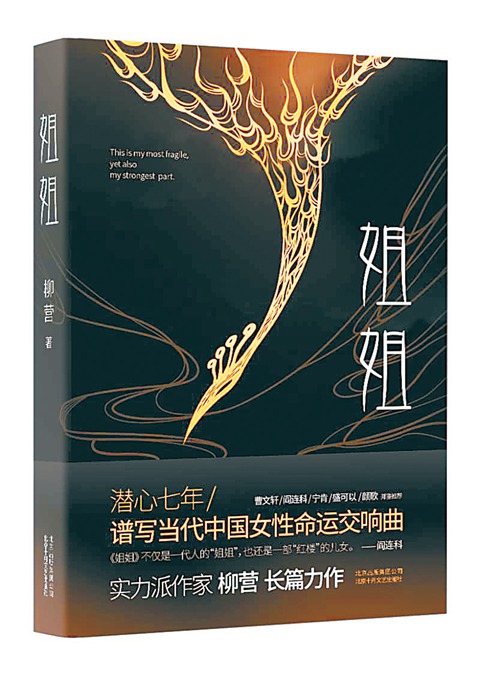

《姐姐》

柳营著

北京十月文艺出版社

小说起于古老沧桑的江南小镇,主人公姐姐,1971年出生,故事从她十七八岁开始,直到2017年。在这不动声色的悠长岁月里,流淌着姐姐的三十年。小说讲述了这个不断被命运掌掴在地的小女孩,在经历了原生家庭的暴力、恋爱的失意、流言的诋毁、婚姻的不忠等等之后,仍然能在折磨里反生出坚强,默默爬起,暗自生长的故事。除了“她”还有一些“她们”,在男性世界里苟延残喘,摸爬滚打。她们的命运,如涓涓细流,暗涌不断。各有各的遭遇,各有各的难。

柳营用她极具质感的小说语言完成了一场出色的诗意书写。她描绘小镇清晨的静谧时分:

老街依旧是静的……空气里渐渐浮起厨房里家常的浓香。老街里妇人家起得往往比男人们早,木柴燃起的烟及锅里热腾腾的粥香混合成老街初晨特有的气味,沿着门窗挖缝里四溢出来,经了时光的老街在人间食香里伸出懒腰缓缓复苏。

她写尽了少女的娇羞和憧憬,那是一场含苞待放的初恋:

每天出门,骑上车,迎着光,踩着脚踏板,风拂过头发,鼻尖飘过小镇清晨时特有的气味,姐姐的嘴角总是向上扬着,时不时还会哼出几声歌来,心里头洋溢着甜蜜,那甜味是翻滚和涌动着的,就像浪花儿,朵朵花儿中间,都藏着同一个人。

诗意,在句子里自然流淌,不牵强不矫饰。这正是柳营小说的最迷人处,用诗意的笔触书写疼痛的生活,并在痛里点亮了光,闪动着美感。

诗意的语言质地,给血淋淋的残酷书写,铺上了一层唯美的底色,避免了呐喊式的张牙舞爪,冲淡了控诉的生硬和莽撞。情节在平静温和的节奏中展开,如深海里的暗流,将无数个“她们”汇成巨浪,蕴能蓄力,摧枯拉朽。柳营站在女性立场书写女性遭遇,本可以歇斯底里、奔突呼号,甚至兵戎相见,杀他个血肉横飞。然而她不疾不徐,平静地诉说,没有居高临下的指责,也没有仰头斜睨的鄙夷,始终保持着平视的姿态,张扬着女性的优雅。

这样的平静优雅,是柳营理想化的诗意生姿。小镇里,有女人的众生相:有的“她”在黑暗里沉沦了,如瓶姨,她曾经是姐姐的精神偶像,姐姐希望自己以后的岁月里能生长出她的姿态来。而这个一团喜乐、温暖有力、带给姐姐光的女性生命,却被重男轻女、传宗接代的传统观念和计划生育的政策高压困得无力转身,抑郁而终。有的“她”保留了小镇沉静斯文的脉象,保持着女性生命的智慧和坚韧,在时光里诗意地栖居,国文、凤妹、汪姐、汪姐母亲、凤妹奶奶,这些女性形象都或隐或现地成为姐姐的精神指引和生命能量。

姐姐明白,她来时的路,是水库上方的那道光,是濒临死亡之前那双陌生的托她出水面的手,是父亲眼里的女孩儿,是她曾经生活过的小镇,是小镇老樟树底下那个属于“即将死去的老头们”的茶馆,是那条古旧保守的青石老街,是小镇上空飞扬的唾沫,是风铃脆耳的舍利塔,是老旧的寺庙,是小工厂里的操作台,也是那条她用了全部之力去追赶抢她钱包者的拼命之路……

她逐渐学会了与自我相处、保证清醒和理性,使得她在关键时刻能做出对的抉择,在无数个异己环境中建构女性主体意识的正面价值,渐生出坚韧理智、丰厚饱满的精神力量,并将这股力量递及他人。

柳营没有将小说写成一部控诉状或呐喊宣言,没有只停留在对男性权力的怨恨和批判。在小说尾声,姐姐对那个没本事又要面子的暴力的男人给予了同情,对在她无数个人生转折处成为阻力的男人选择了原谅。她最终放下了怨恨和恐惧,也与自身达成和解,并且从对父亲的悲悯,上升到对父辈人的理解和体恤,让那股力量再往宽里走,往深里去。

《姐姐》写出了女性理想的内在力量,写出了女性精神世界有不断打开的可能性,写出了关于宽阔与希望——那来源于一种诗意的、平和的、安之若素的生命状态。一部小说,若能让人浸透在字里行间的美感,感受时间的静默流动,获取片刻的宁静;若能让人皱起眉头,又能会心一笑;若能带给一些形单影只、身陷泥淖的女性以力量与方向,那么,这部小说便已出色地完成了它的文学使命。

(原标题:女性残酷的诗意书写)