再见了,可染先生 谨以此纪念李可染先生逝世三十周年

我是在上海出差时,听说可染先生突然去世的,当时,无法说清地震惊。因为之前不久,我还采访了他,他的身体虽然不佳,但精神却还是可以的。

作者 吴霖

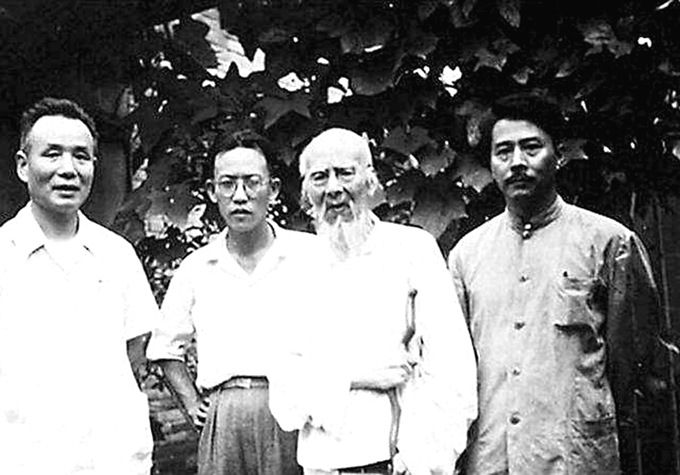

李可染(左一)与齐白石(右二)叶浅予(右一)

上篇

我是在上海出差时,听说可染先生突然去世的,当时,无法说清地震惊。因为之前不久,我还采访了他,他的身体虽然不佳,但精神却还是可以的。当时,因为要赶往上海出差,所以也不能将已经刊载了采访文章的画报亲自送到他的手中,亲聆他的意见,这实在让我遗憾之极。

记得拜访可染先生那一天,因为到得早,便在他家楼下的绿地边小坐。夏天的阳光,很是强烈,密致的树叶,有着郁郁绿意。幼儿园的孩子们,手牵着手排队走过,嘴里伊伊呀呀的唱着,此时,心里便有了满满的清凉。那天,可染先生说了很多,讲到白石老人,还动了感情,而医嘱是让他少说话的,动情则更是大忌。

可染先生的画室,因为放了一张很大的画桌,显得窄小。四周墙上,挂着的,显然是可染先生最为心爱的作品,有《秋风吹下红叶来》、《浅塘渡牛图》等。此画室定名曰:“师牛堂”。这在他,是用了几十年的了。另一面墙上,挂着邓石如的隶书对联:“客去茶香留舌本,睡余书味在宵中”。

我与可染先生并坐于沙发上,面前茶几上,是一座小小的山水盆景和数粒晶莹的雨花石。一只白瓷碟里,搁放着一枚大桃子,空气里,遂隐隐含着桃的芳馨。数日前,我曾有过一次拜访,那时,就发现那里有着一只桃子。

我忍不住地问:“那桃子放在这儿干吗?”

“吃呀!你吃吗?”可染先生微微地笑了起来。

在我记忆中,这是李先生唯一的微笑。

在画桌的一边,放满了书籍和资料。我看见其中竟有些现代长篇小说。后来老人介绍说,这是作者送给他看,想给他写传记的。“写我,至少应是个鉴赏家。”他若有所思地说:“我不好写啊。”

根据事先拟好的采访提纲,我按部就班的提了些问题,诸如什么是中国画的最高境界等等……可染先生认认真真的一一回答。后来发现,在他回忆的往事中,常常有一些意外的细节,像珍珠一样闪光,精彩而动人。

数十年来,可染先生以其扎实的理论功底,造诣极深的艺术成就,实现了当年白石老人的祝愿和预言:“可染弟子书画可横行天下。”今天的中国山水画界,谁也无法漠视李可染的山水的存在。他自成一派,已成一代宗师。理论界冠以“李家山水”、“李可染画派”的美誉,而可染先生那天却对我再三强调说:“我是苦学派!”

从上海回到北京后,为了给李夫人邹佩珠先生送新出版的英文版画报,我又一次敲开了李家的大门。邹先生还记得我,她简要地告诉了我可染先生去世时的前后经过。使我略有安慰的是,她告诉我,可染先生生前看到了我寄去的中文版画报,对拙文和编排版式,他很是满意。我还听邹先生说,我是最后一个采访可染先生的记者。

离开李家之前,我在邹先生的带领下,又走进了可染先生的大画室。一切都是原样,只是在“师牛堂”的匾额下,多了一幅李先生镶着黑边的遗像。邹先生为我在遗像前留了影。

我参加了可染先生的告别仪式。那天,天很冷,下着小雪。缓缓的人流中,政界要人、画坛宿将,乃至更多热爱他的人们,纷纷来向为艺术奋斗了一辈子的大师挥泪告别。灵堂内外,挂满了素纸墨字的挽联。其中一联云:

井冈风、漓江雨、巫峡云,风雨云悲宗师去,

钟馗灵、米颠石、贾岛泪,灵石泪泣巨匠归。

走出八宝山,搭中央美院的车回城。刚一上车,从汽车卡式磁带放音机中突然传出歌声,调门高亢,仿佛是陕北苍凉的灵歌。歌词也神秘之极:

我本不愿离开你

你愿不愿跟我向西去……

我被这突如其来的歌声所震撼,久久无语。车窗外,雪,开始越来越豪情奔放地下着,我轻轻地说:再见了,可染先生! 1989.12

下篇

相对于转年即将到来的暴风骤雨,一九五六年似乎只是个平常、平淡、平凡的一年。这一年,李可染四十九岁了,住在大雅宝胡同甲二号三进大院的后院中,邻居皆为中央美院的同事。检视大院的住户,曾经住过的,加上现在正住着的,计有李可染、叶浅予、张仃、李苦禅、董希文、彦涵、蔡仪、黄永玉等等。一九五六年暮春,李可染只带着一个学生去南方写生了,这一走,就是七、八个月。

对于大雅宝胡同甲二号的张仃,这一年是忙碌的。夏天,张仃参加了中国文化代表团去了法国,在巴黎他们专程拜访了毕加索。拜访的理由,不仅因为老毕是大画家,更重要的一个借口,是毕加索乃法国共产党的同志。此行对张仃影响深远,以后,在他的画中,色彩愈加绮丽,并出现了变形抽象的元素。法国艺术家的生存状态也给张仃留下了深刻印象,并促使他在当年迈出了大胆的一步。

张仃之子张朗朗写过一篇《1956年老爸故事多》的文章, 文中引用张仃对子女所说:“画家、作家只有在这种生活方式下、在这种精神状态下才能创作出真正的佳作。我和你妈妈决定了,以后我们也不再拿国家的工资,不再住在单位的宿舍里。我们都成为自由艺术家、作家,就用我们作品的稿费来养家糊口吧”。

为了实现自由,张仃先是自费买下了景山东街中老胡同二号的两进四合院,搬出了大雅宝胡同甲二号,后来更是受司徒乔、周立波、王莹的影响,租下香山脚下北辛村后街一号的农家四合院。所有这一切,都是为了当个独立艺术家。

那一年,“百花齐放、百家争鸣”的和煦之风频吹,在一片自由宽松的文化氛围中,不知由谁动议要重拾昔日同人刊物之梦想,并拟以《万象》为名。此名颇有来头,那是旧上海一个几度存亡的杂志。以此为名,很有些朝花夕拾的意味。办杂志当然不光是说说而已的,据说筹备方案已报文化部备案,并获允准。据姜德明撰文称:《万象》“成立了十人组成的筹委会,名单是:吴祖光、郁风、张光宇、张仃、胡考、丁聪、黄苗子、华君武、龚之方、叶浅予。”单从人员名单看,的确够得上“同人”标准——基本是以“二流堂”成员为主。因为是要办图文并茂的杂志,故而画家尤夥。

从一九五六年十一月到一九五七年二月间,筹委会先后开过十次会,《同人刊物〈万象〉出版计划》既已拟定,且“创刊号”也已编就,万事俱备,大约只欠杂志“出生证”那一纸东风了。“创刊号”上,开篇之作就是张仃的《毕加索访问记》。另有:郁风《衣饰杂论》、吴祖光《回忆一出最糟糕的剧》、艾青《我写过一首最坏的诗》、叶恭绰《颜鲁公的书法》、曹禺《论莎士比亚》等等。当然,东风最终并没有吹来,且到了翌年,风向诡异的陡然一转,《万象》理所当然的“腹死胎中”。不仅如此,参与筹备者中,大半携手共登了“丁酉榜”,罪名昭昭,同人杂志的“阴谋”未遂也自然是其中一项。全身而退者亦有,如张仃、华君武、叶浅予、张光宇。原因不详。

一九五六年,被张仃研究者定义为“张仃生命中的黄金时光”。

叶浅予有一本《细叙沧桑记流年》的回忆录,对一九五六年新《万象》的“怀胎十月”并无回顾,或是毫不留恋,或是小有顾忌。叶浅予也曾是大雅宝甲二号的居民,搬离较早,当时他和戴爱莲尚是两口子。搬离后,他住过的房子由董希文接力。他在独身五年后的一九五五年,与早年相识于上海天祥里丁悚家的王人美结了婚。此时,他已搬去了大佛寺西街四十七号 。一九五六年,黄永玉以江纹的笔名,在上海《文汇报》发表了一篇谈叶浅予的文章,别人不知“江纹”何许人也,问叶,叶说:“是大雅宝那边的人!” 叶浅予与李可染同龄,也是一九零七年生人。

一九五六年,叶浅予在《新观察》杂志发表了《中国画的艺术技巧》,去天津做了《关于线描》的专题讲座,开始了他“自1956年以来探索中国画艺术规律的信心。” 当年,他还在《漫画》杂志发表了《大同行》组画,自谓:“就这一段历史,证明我仍然是一个漫画家,并未脱离漫画阵容。”

当年夏天,王人美参加文化部青岛哲学学习班,叶浅予以家属资格随行。先行回到北京后,他给王人美写了一封信,既有对“荒废”时光的惭怍,也有对温暖家庭的眷恋:

“老实说,青岛的日子过于舒服了。我是带工作来的,可没有完成。第一星期写了5000字,劲头还有,第二周就放松了。一算,时间反正不够,玩了再说吧。况且,青岛原是个休养的地方,大家都‘松’着,我‘紧’什么呢?临走时还有些恋恋不舍,回家空荡荡,怎么受得了?上车的时候有些无可奈何的情绪……”

李可染大约在四月离开北京,同行者是学生黄润华。黄润华说:“我们背负画具,遍游太湖、杭州、绍兴、雁荡山、黄山、岳麓山、韶山、三峡、重庆、成都、万县、乐山、凌云山、峨眉山、嘉陵江、岷江、栈道、宝成路等地。” 每天的标配是:一个画夹子,一书包笔墨纸砚,一个马扎小凳,一个水壶,一盒午饭。此外还须带遮阳伞和雨衣。为了寻找合适的写生对象,来回徒步一二十里路是常事,有时还会走四五十里。倘若转悠了一天,却没有画出满意的作品,他往往会幽默地说:“今天的主要收获是锻炼了身体。”

当年底,李可染师徒二人返回北京。此行历时八个月,行程数万里,作画近二百幅。对李可染而言,以他独有的“苦学”和“苦干”,把“师法自然”的宏旨落实到了最实在处。从“对景写生”发展到“对景创作”,中国山水画的面貌,由此焕然一新。中央美院大礼堂举办了为期三天的《李可染水墨山水写生作品观摩展》,王朝闻(也曾在大雅宝胡同甲二号居住)为之撰文《有情有景》。这批作品的展出显然是得到了院方、包括作为院主要领导江丰的肯定。

一九五六年,中央美院成立中国画革新小组,组长张仃,成员有李可染、叶浅予、蒋兆和。客观的说,如果没有院方的支持,李可染用时大半年的写生远征,几乎是难以想象的。

晚年的李可染声誉鼎盛,但他还是在《我的话》短文中不无惆怅地写道:“我从来不能满意自己的作品,我常想我若能活到一百岁可能就画好啦,但又一想二百岁也不行,只可能比现在好一点。”

李可染本人对一九五六年的这次长途写生,曾有过十六字评价:“虎跃龙腾,万钧雷霆,芙蓉出水,日月增明。”如何诠释此十六字,他未做说明。他还说过另一句铿然有金石声的话:“没有一九五六年,就没有(我)后来的作品。” 2019.9.8

(原标题:再见了,可染先生

谨以此纪念李可染先生逝世三十周年)