法海寺壁画工笔技法精湛 潘絜兹称其为明代现存佛寺壁画之首

法海寺壁画中人物形象有着明代鲜明的时代特征,而整幅构图又凝聚着唐宋以来传统的创造。作为封建社会上层建筑的宗教艺术,在极为矛盾的状况中,蕴藏着极为丰富的可以继承的精华 …… 宗教壁画匠师不仅以自身的成就突破了画家与工匠的界线,也以其杰出的技艺,说明了文人画家与民间匠师相互促进,在发展传统上的重要性。 金维诺《法海寺壁画》序

奚耀华(出版人)

金维诺《法海寺壁画》序

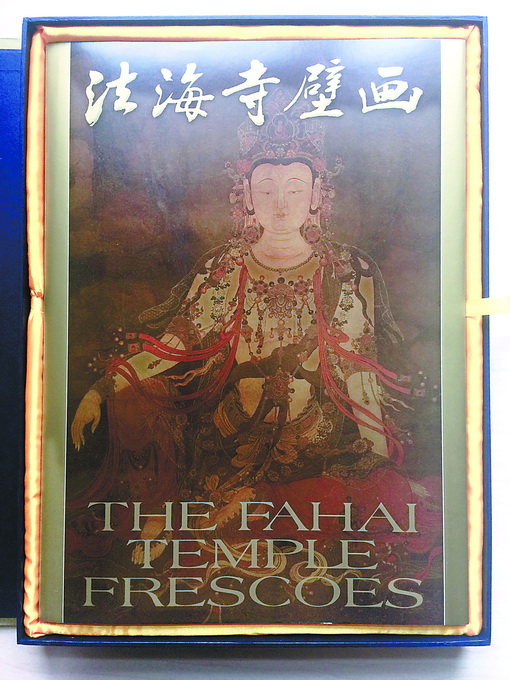

在我社出版的众多图书中,有一本几乎被我淡忘了,那就是于2004年出版的图集《法海寺壁画》。近些年来,随着法海寺名声的越来越大,这本书便重新纳入了我的阅读视野。老实讲,在此之前,我并不知道北京有座法海寺,当编辑把图集送到我手里时,我首先关注的是颇为豪华的装帧设计,在打开图书后,注意力才被一幅幅精美的画面所深深吸引。由于当时相关背景知识的欠缺,尽管艺术的直觉还在,却无法让我对书的内容有一个准确、完整的价值判断,仅是在我的审美经验中,打开了一扇异样的窗口,并启示你用绘画而非宗教的眼光去看待、认识法海寺。也许是这本书的出版开了先河,在之后的时间里,各种媒体有关法海寺的报道日渐增多,不仅持续补充着我对法海寺的认知水平,也使这座香火已熄灭许久的古刹,因为拥有壁画,其文化和艺术的价值日益凸显出来,令人刮目相看。

1956年,时任人大代表的郭沫若,到北京永定河引水渠工程的模式口隧道视察,无意间顺便造访了法海寺。当管理人员打开大雄宝殿的殿门,昏暗中,郭沫若一眼就看出落满灰尘的墙壁上所绘壁画的价值,并为之震撼。他认为,这是与敦煌石窟、芮城永乐宫壁画一样宝贵的艺术珍品,应该妥善保护。1993年1月,在北京一次文物界、美术界的专家论证会上,大家一致得出这样一个结论:法海寺壁画是我国明代壁画之最,是我国元明清以来现存少有的由宫廷画师所完成的精美之作,是北京历史文化名城在壁画方面的代表,与敦煌、永乐宫壁画相比各有千秋,并可与欧洲文艺复兴时期的壁画相媲美。

这一至高的评价对我是一种诱惑,一本画册自然无法满足我对法海寺壁画的兴趣,所以有了今年秋天的这次探访。

法海寺壁画中的飞天形象

一、曾经,这里是驼铃古道的首驿

天凉秋好,驱车向西,直抵翠微山南麓。所谓“翠微山”,其实只是北京西郊的一片丘陵,植被茂密,属石景山模式口区,法海寺就如珍玩镶嵌在层林叠翠之中。这里曾是驼铃古道的首驿,曾经的法海寺远山门就在模式口大街的下街口处,现已不存。车离开大道,驶进一条蜿蜒的小路,再拐入一条村中小街,虽然这里已然城镇化,但乡土的痕迹依然可见。下车沿缓坡上行,必经小巧别致的“四柏一孔桥”,向上望去,红墙碧瓦的法海寺山门已赫然闪现在眼前。

法海寺始建于明代,我第一次听到这个名字时,很自然地把它和白蛇传中的恶僧法海联系在一起,直觉上并无好感。其实两者毫无关系,此寺原名为龙泉寺,现名称乃明英宗于正统八年寺庙改建竣工时,敕赐“法海禅寺”而得,意取“佛法广大难测,譬之以海”。寺庙坐北朝南,主体中轴线上为四进院落,依山势逐层升高,依次为护法金刚殿,四大天王殿,大雄宝殿,药师殿和藏经楼,我要造访的壁画,就在中间的大雄宝殿中。

这里的游人的确稀少,给人以静谧、清幽之感,而乍起的秋风,不时摇曳着大雄宝殿前屹立的两颗大白皮松,枝桠间又传出隐隐的威严和肃杀。

据说自《法海寺壁画》一书出版之后,这里一度被封存了,除专家学者外,其他人不得再入内参观。现在重新开放后,已采取了一系列的保护和限制措施,如每天每次入殿参观已有人数的限制,大殿内密不透风,亦不见阳光,游人穿戴鞋套,手拿特殊光照的手电筒,观看时间仅为半小时,真可谓走马观“画”。

二、微观视角看壁画——工笔技法的精湛

在手电的光晕下,大殿内的壁画呈现出一种异样、神秘的状态,让我自然而然地用微观的视角,去欣赏壁画的一个个细节,这反而使工笔的技法魅力被凸显出来,真是限制中的意外效果。细节局部的递进叠加,相互衔接构成整体,依然可以感觉出被印象整合后壁画的大气磅礴和精彩绝伦。

大雄宝殿内的壁画分布在三面墙壁上,共有九幅77个人物,并衬有鸟兽、山川和草木等。所有物态和谐明快,肃穆美好,构成了一幅幅清新明净的佛国仙境画面。在正面佛龛背壁画的是水月观音、文殊、普贤三位菩萨,其中水月观音位于中间的显要位置。灯光下,观音的面目端庄慈祥,低垂的眼睑似有一丝迷离,身着白色轻纱,纱上缀有一朵朵六菱花瓣,纹饰描绘华丽精细,似飘若动,欲隐欲现。而水中之月意喻“诸天无实体,水月皆虚空”,感悟全在虚无缥缈间。这一意蕴抛开佛家教义不说,意象上已是十分诗意的了。观音“漫腰束锦裙,赤了一双脚”,头戴宝冠,冠上有阿弥陀佛像,喻示着观音既是佛的左胁侍,又是他的接班人,这一地位已然超出了文殊、普贤,这在画面的形制上似乎也被体现了出来。比之另两幅,水月观音不仅位置居中,画幅最大,刻画上也更为精美、繁复,披纱薄如蝉翼,花瓣细如蛛丝,特别是那风韵万种的手部姿态,竟与达芬奇笔下蒙娜丽莎的纤手,有异曲同工之妙,自然引起了观者的相应遐想……

三、《帝释梵天图》与《赴会图》读解

目光离开静态的水月观音,大殿的北壁为《帝释梵天图》,是法海寺的主体壁画,表现的是帝、梵等二十天礼佛护法的队伍。画面天帝、帝后、天王、信女、力士、童子等天神及侍从形象各不相同,但肢体、神态又相互呼应,浩浩荡荡,气势森严,如盛装出行,共同演绎着一段内涵丰富的宗教传奇。画面有祥云、花卉、动物等衬托,与背屏上的三菩萨像形成三角对应——三大士端坐于中间,诸天神如从两厢相对姗姗而来,形成了动与静的对比,既协调又富于变化,构成完整的统一体。二十诸天是唐朝形成的一种佛教题材模式,大画家吴道子、杨庭光等均对释梵天众图像有所涉猎。在佛教的传统规制中,诸天作为护法,在民间只做礼敬,并不皈依供奉,这就为画工的创作,提供了发挥灵感和自由想象的广阔空间。

帝释梵天图

法海寺壁画继承了唐宋时期的密宗体系,但在绘法上又融进了明代的风格特点,即把绘画的表现力集中在形象的塑造上,赋予了人物以内在的气质。如壁画中四大天王不是单凭所持的不同器物和动态来区别,而是依靠与之相连系的面目表情,来表现出忠厚、老练、威猛、智慧的不同性格特征,视觉上很容易区分。而位于水月观音右上部的护法神韦陀体格威猛雄健,面部则清秀稚嫩如童子,体现了其单纯而忠贞的秉性。摩利支天为日光神,壁画用多头多臂晃动时产生的连贯效应,象征阳光之神的舞蹈身姿,同时进一步把善像女性化,使之成为温暖可亲,柔软心情的普世形象。而其它诸神的外部威严,也与内心的悲悯相统一,蕴于内而形于外,每一个形象都有细微的个性化设计。可以说,相比佛像的工整端庄而言,《帝释梵天图》是法海寺壁画中人物神态塑造最为丰富、生动的,具有民间品质,达到了刻画佛教人物的极高境界。

《帝释梵天图》虽为一幅画,但却因环境空间的限制,被分别描绘在两个截然分开的对称墙壁上,这种跳跃感多少影响了作品形式上的完整,也使我的观赏过程暂时中断,不能不说是一种缺憾。而大殿东西墙壁上的两幅大型《赴会图》则十分的完整,场面宏大,开阔壮观。两幅画的内容基本相同,所述为佛、菩萨讲经参禅赴会的场景。画面均以三组人物为主体,分别为四菩萨,十方佛和六菩萨,众佛跌跏于祥云之上,错落有致,缭绕的祥云以上为天界,给人以虚空明净的感觉,以下为凡境,有山泉花卉、曲径竹篱,尽显人间的气息,两厢对称,整体画面云蒸霞蔚,仙气充盈,色彩既斑斓又内敛,雅而不俗。细致观察,见左右角各有一飞天女,手托花篮,婀娜多姿,驾云而至,这一动感形象打破了画面的均衡感,使之更加富于变化。飞天为八部众之一,常在佛祖说法时刻出现,从身放香,故名香音神。与敦煌奔放写意的飞天女相比,这里的飞天更加精致婉约,貌如凡间少女。从最早始见于张掖肃南马蹄寺石窟朴实、粗放的飞天原始形态开始,到敦煌壁画对飞天形象的大幅度艺术提升,直至今天法海寺壁画中飞天神的涅槃式华丽亮相,这一过程,记录着中国文化对飞天形象的不断完善、丰满,使之成为佛国美丽使者的美好理想。

四、未褪的色彩中,隐藏着颜料的秘密

纵观店内壁画的整体,以其精美弥补了规模上的不足,各个画面的人物神态,服饰衣冠,花卉草木,流水山石,无不描绘得精细入微,惟妙惟肖,与中亚地区的细密画堪有一比。而作品的多种线描手法、如铁线描、游丝描、钉头鼠尾描等如行云流水,圆润流畅,尤其是长衣飘带,虽长数尺亦能一笔到底,随风舒卷,变化万端,大有“曹衣出水,吴带当风”的神韵,令人叹为观止。中国画用笔,越是飘逸灵动的线条,越需要刚劲的笔力,而绵软犹豫的笔触,线条必定是呆板、僵死的,这就是中国画用笔的辩证法,非实践者,无可体会。而法海寺的壁画则体现得淋漓尽致,完美至极,与之相辅的叠晕烘染、沥粉贴金法,又使画面每一条轮廓线都具有浮雕般的立体效果,画中留存的金箔在微弱的灯光下依然可见,线色和谐、流光溢彩,虽历经570余年,仍光彩夺目,令人醉眸,这是敦煌壁画和永乐宫壁画所无法比拟的。

药师殿里的壁画复制品局部

法海寺壁画至今还能保持鲜艳瑰丽的色彩,除直接继承并发展了唐宋时期重彩的画法外,用色颜料十分的讲究也是一个重要原因,其使用的朱砂、石青、石绿、藤黄、胭脂、花青等均为纯天然矿物质和植物颜色,因而画面透明浑圆、层次分明,恰似浑然天成。如细观辩才天脚下的狮子和狐狸,毛发竖起,根根分明,连耳朵上粉红透明的毛细血管都能看得十分清楚,无怪当年著名工笔重彩画家潘絜兹先生说:“明代壁画我曾寓目很多,但保存之完好,制作之精细,艺术水平之高,都不如法海寺壁画,这和法海寺壁画出于宫廷画工高手分不开的。”

的确,法海寺壁画与唐宋壁画的绘画风格一脉相承,再现了唐宋纯粹佛教壁画的古韵清风,这一美誉无不与画工有迹可循相关。据法海寺《椤严宝幢》上所记,壁画主要作者为宫廷画师官宛福清、王恕,画士张平、王义、顾行、李原、潘福、徐福林等十五人,与敦煌、永乐宫壁画多出自民间无名工匠艺人之手相比,这无疑又是独一无二的,它集明代工笔重彩绘画技艺之大成,充分体现了宫廷营缮的华贵和画工技艺的专精,因此才造就了法海寺壁画巧夺得天工,竟无一处废笔的艺术境界。

五、开放结构中,另一种效果

从大雄宝殿出来,封闭的神圣仙境,被初秋清冽的空气渐渐稀释,转还至现实,但被感染的情绪依旧没有平复,余兴犹存。拾级而上,后面就是复建的药师殿,这里的三面墙壁,按大雄宝殿的格局陈列着珂罗版复制的壁画,基本还原了壁画在开放结构中的面貌,竟与封闭中的感觉又有不同。壁画是一个带有环境条件的绘画形式,失去了环境的依托,壁画的魅力会打上折扣,也影响了价值的完整性。1937年,英国女记者安吉拉.莱瑟姆到访法海寺,在她后来写的《发现法海寺》一文中,记录下一段她拍摄壁画时的情景:“……接着,我们发现殿内四壁都布满了壁画!我们兴奋地打开了该寺庙的其他门,利用一面镜子把阳光折射进了店堂内部。令人惊奇的画面顿时展现在我们的面前。我敢说自己从未见过任何其他绘画能具有那么崇高和迷人的风格。”这说明光线和环境对于壁画来说是多么的重要,因此我更愿意在自然敞亮的大殿中,依托环境的氛围,去品味法海寺壁画的真实魅力。这一期待没有落空。放眼看去,透过门窗摄入的自然光线,将殿内的光效分为若干层次,投洒在壁画上,明暗交错、恍惚,借助光和气息,开阔的空间使画面的意境外溢,确乎满壁风动,云卷云舒,如梦如幻,特别是《帝释梵天图》,上面的一个个生灵似乎鲜活了起来,人物中如有耳语嘈杂,风声泉响,鸟语花香,一切具有了生命的活力和韵律。这场面会启发你去思考生命的意义,并给了你另一种境界的诠释,这里没有死亡,因为这里活跃着的全部是精神的生命和信仰的力量。你会感到遥不可及,但却不妨碍心生敬畏,并在心中默默祈祷,也许未来某个时刻,它也会成为一种精神寄托而真实地与你同在。这一情景和感受是在封闭昏暗的大殿中无法得到的,而只有宏观和微观两者效果互补衔接,才能得到法海寺壁画的全部魅力和真谛,就这一点而言,药师殿的复制品依然有它特殊的功能和价值。

从西郊回来,再次翻看《法海寺壁画》,一坐竟有几个小时。想想画册看上去虽不过瘾,但却可以集中精力,仔细品读,反复研磨,也是个好处。此刻,阳光透过窗纱投扰在画页上,婆娑间竟让我想起药师殿壁画上的光影摇曳,只一瞬,书页上的画面也仿佛灵动了起来。实景文物,场景再现和资料汇集,使法海寺壁画的价值丰满、立体,它的惊艳风头已盖过法海寺作为宗教法事场所的庙堂功能,而成为一座艺术的圣殿,在全国林立的古刹名寺之中独树一帜,他人无可替代。所以,潘絜兹先生才说:“明代现存佛寺壁画,当推法海寺第一。”

真是好眼光。

(原标题:一壁丹青自醉眸——京西法海寺壁画再探)