诗人海子逝世29年:曾为看电视坐车去和平里 被人评价洋气

3月26日是海子忌日。2018年是海子弃世29周年,也是我和海子相识的第35年。

作者:吴霖

关于海子,当然可说的很多。虽然时光像功力强大的橡皮擦,但记忆中的很多细节则更加顽强。因此,海子的形象在我心中,依然是新鲜活泼的,那么年轻,洋溢着纯真的笑容……但,有记忆未必就一定可以率性直书。

作为戴望舒最熟悉和最好的朋友,施蛰存曾在《诗人身后事》一文中写道:“关于望舒的事,我知道,别人也知道的,让别人写,比我写好些。我知道,别人不知道的,我不写更好些。”施蛰存的结论是:“正因为是最亲密的朋友,反而无法写回忆记。”

海子去世之后,被塑金身,受尽香火,作为故友我乐观其成。但也看到在熙熙攘攘的热闹文字中,并不乏随心所欲的臆造和不负责任的涂脂抹粉,比如,有一本由中国政法大学出版社出版的纪念海子文集,由仍在法大工作的一个熟人所编,居然在书的封面,把海子头像也弄错了(把一个女孩子当成海子),这简直是匪夷所思的错误!我不禁在想,那不是真实的海子,也不是海子会喜欢的样子,作为故友,我似乎应该再写一写我认识的那个海子?!

从熟悉的写起,只写点滴,无须全面,也不负盖棺论定的责任。只要是真实的,就会有真实的价值,哪怕那小事很琐碎,且絮叨……

法大诗集中的海子

1983年夏天,我从上海的华东政法学院毕业,被分配到位于学院路41号(如今,校园犹在,但路名以及门牌号已然广陵散)的中国政法大学。该校原名北京政法学院,1983年与中央政法干校合并、改名。该校简称有二,一种叫中政大,另一种叫法大,前一种较为官方,后一种则约定俗成,被师生广泛运用。从1984年开始,我先后主编过两本诗集。是法大历史上第一、第二本诗集。这两本诗集是《青铜浮雕·狂欢节·我》(1984年6月)和《草绿色的节日》(1985年5月)。

1984年5月,我以《请加入我们的合唱队》为标题,在学院路41号大院的布告栏里贴出了诗集征稿启事,如果不看内容,会误以为是合唱团在招生。因为事先已经有过定向的组稿准备,所以,征稿非常顺利。6月初,《青铜浮雕·狂欢节·我》就编成印出了。诗集汇集了30位作者的70首诗歌,作者中只有两位是校外特邀的,那是我特别向雷抒雁和顾城的约稿(根据我的组稿请求,他们寄来的,都是未曾公开发表的作品)。其余的作者,全部是法大的师生。

这本诗集由本校打印社打印,封面有米黄和淡蓝两种颜色,总共有56页。最后,我以“江南”笔名撰写了以《青春的歌声》为题的后记。也算是对征稿启事《请加入我们的合唱队》有了呼应。

诗集共刷印了200本,费用由校团委出,共花了100多元。除了作者每人两册样刊外,一部分寄校外交流,余下不多的部分,号称3角一本。之所以说“号称”,也并不是真想卖钱,只是为了防止并不真正喜欢诗歌的人乱拿浪费。

诗集的出版,在校内引起的反响是很大的,在校外也颇多好评。顾城来信说,这是他收到的打印诗集中最好的一种。给校外寄出交流的,也陆续有了反馈,并有多首作品被文学报刊选用。

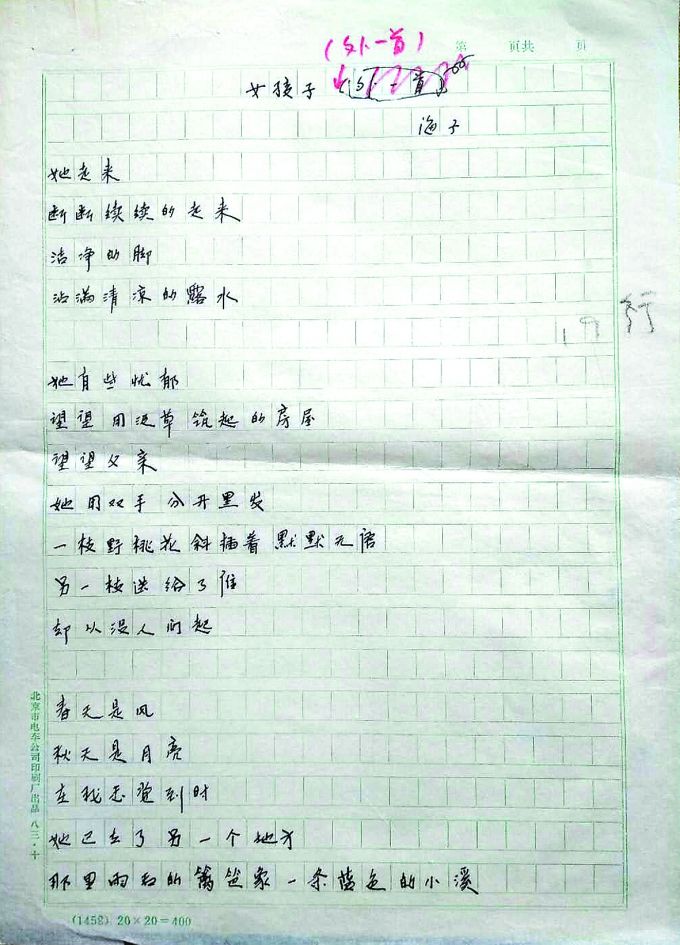

虽然作者有30位,但海子无疑是诗集重要和主要供稿者之一。他后来被认为非常重要的代表作,如长诗《北方》(节选)和短诗《女孩子》《海上婚礼》都是首发在这本诗集上的。

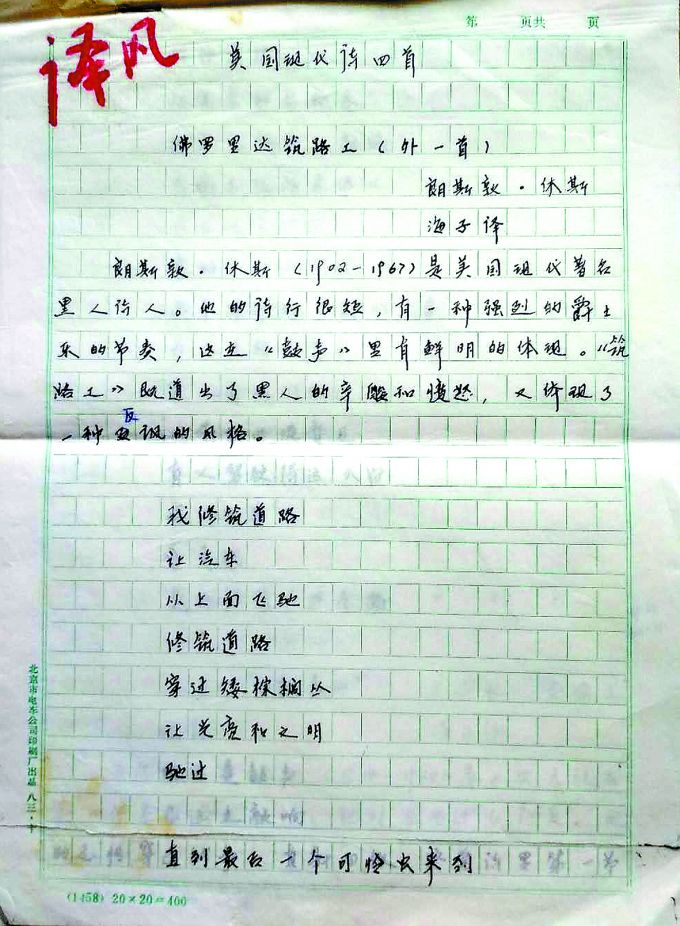

为了丰富内容,我还设计了一个《译风》的栏目,海子翻译的四首美国现代诗作为栏目头条,分别是郎斯顿·休斯的《佛罗里达筑路工》和《鼓声》,兰达尔·贾瑞尔的《变形》,西尔维娅·帕拉斯的《言语》。

关于这本诗集,根据我1984年8月28日的日记,海子曾写过评论,准备发在《法大短波》(法大校内杂志)上,因手头无此杂志,故无法回忆起海子当年对此诗集的书面评价了。

法大校团委原有本团刊,在我去团委兼职后,将团刊改名为《我们》,而1985年5月出版的诗集《草绿色的节日》,正是以《我们》编辑部名义编印的。主编仍是我,编辑寇峰、美编丁元力都是81级的在校学生。

这本诗集里,收入了海子以《感觉》总题的九首诗,分别是《想起了64年的夏天》《无题1》《无题2》《生日》《预言》《一间房》《牧梦》《死者》《二子乘舟》。这批诗,据我所知,为目前海子各种公开出版的诗集所失收。

这两本编印于30多年前的诗集,我保存了《青铜浮雕·狂欢节·我》蓝色和米黄封面各一册。在这两册中,在海子诗歌作品部分,可以看到海子对三处的打印误植都做了亲笔订正,一本是用圆珠笔,一本是用铅笔,显然是在两个时段分别所为。他的笔迹,我很熟悉。

至于《草绿色的节日》,我已暌违多年,还是在当年的一位作者处,才得以找到、并承赠一本复印件。时隔多年,翻看当年自己所编的刊物,看到海子等一个个熟稔的名字、一篇篇饱含青春心血的诗作次第奔来,仿佛在时光机中倏忽回到了一九八零年代。

旧日记中的海子

小查第一次出现在我的日记中,是1983年8月31日,星期四。这应该是我们俩正式认识的一天。

那一天,我们这一批从各院校毕业分至法大的人,由校人事处正式宣布分配去向。其实大家事先均已被告知结果,那天只是走个形式,并由各部门的人将新人领走。那天日记中,我写道:“和我一起分到校刊的,是北大法律系的,年纪特小,才十九岁,是他们学校毕业时年纪最小的同学。也喜欢写诗,还出过油印刊物,自己班出的。他和骆一禾也挺熟的。以后能成为诗友吗?和新来的,那个叫查海生的。”

在我们之前,校刊已有两人,一位是负责人徐晶石(北师大六二届中文系),另一位是张尧天(北京政法学院六四届政教系)。如此,加上新加入的我和小查,正好每人负责一个版面。还有一位苗彦得,记不清是当时已在,或稍后才来的,为专职校对,是一位聋哑人,较为特殊,平时不用坐班,出报时才来。

对我们新人,一般以“小”相称,既自然,也亲切,对查海生,就称呼“小查”,对我,自然就是“小吴”。我对查海生一直以“小查”称呼,直至1989年。这里以叙述方便计,我也以海子相称。在之前,似乎法大师生中无人在平常生活中称呼他为“海子”的,正像在当时,并无人直呼我“江南”一样。

校刊的机构虽小,但风气很正。每天我和小查总是先到办公室,如果是一个抹桌子扫地,另一个则提着4个绿铁皮的热水瓶去打开水。其实前辈老师并未要求我们这么做,都是自觉行为。这样的工作,如同日课,一直持续到小查在几年后调离校刊。

徐老师给我和小查在新闻业务上进行了速成培训,每天用一块小黑板比比画画。当时发给我和小查一人一本《新闻编辑学》的书,希望我们能尽快上手。此书我依旧保存着,成为对往昔岁月的一种纪念。海子的那一册,不知道流落何方?

海子对不需要的旧书,似乎会定期清理。因为,他当年不要的书,有一些被我保留了。比如,有一本《帝国主义侵华史》,还有一本《青年心理学》,貌似是他曾经用过的教科书,书的扉页都留有他稚嫩的签名。他第一本油印自印诗集《小站》,我曾有很多本,是否是他剩余的全部,不得而知。除了断断续续地转赠给他人,直到今天,自己仍还留存了几本。当然,被我保存的,还有在诗集中的海子诗作手稿。这一切,都成为对故友的一种纪念。

1989年初秋,我离开法大。1994年盛夏,离开北京。我在北京的一切,在经过一番处理和淘汰后,余下部分用一个集装箱全部运到了南京。大约在一年后,又托人用卡车辗转运到了上海。在经历了时空跌宕的人生旅途之后,仍能将海子早年的遗物保存,我如何能不诧异于意外,并感恩于上天的眷顾?!

小查第二次出现在我日记中,是1983年9月9日,那天,我和他一起去采访一个来自加拿大的律师哈力斯和本科生院的教授和副教授的座谈会。我和小查的与席,在座谈会上很是显眼,首先当然是在一群人中格外醒目的年轻,另一个原因是,那天我和小查都穿着当时非常流行的绿色军装上衣。

我们第一次买军大衣也是一起的,先跑到中关村,不满意,又折返跑到西单,最后决定买下大衣的原因,仅仅是因为大衣里侧印有“南京部队”的字样,虽然也知道不可能是真正的军品。那一天,是12月23日。有一点日记中没写,但我至今还很清晰记着的景象是,我和小查穿着新买的大衣,挤上22路公交车,拥挤在紧靠车门的地方,我俩都感受到了心满意足的温暖。这个场景并无特别之处,但奇怪的是,我却一直记到了现在。

有一次,海子在编辑部大声说要去王府井洗澡,因为那儿有盆浴,5角一位。为了洗个盆浴舍近求远?我们异议,很不以为然,但无果,他中午即出门奔赴了澡堂。下午三点多回来了。问他王府井“金贵”的盆浴感受如何?他说在王府井转了两圈也没找到,最后还是回到中关村洗的。

那天,他还带回一个笑话,说一个大学生和一个聋人一起坐公共汽车,车上很挤,聋人将手搭在了大学生的肩上。大学生彬彬有礼地说:“请把你的支点挪开。”聋人自然是听不见的,大学生反复说了几遍,最后火了,说:“你以为我不会骂人吗?(以下删去5字)”结果,证明大学生还是不会骂人。小查对我们说完,自己先哈哈大笑起来。虽然为了故事讲了一句脏话,但至少在场两位年龄可以当他父母的前辈老师并未在意。一是可以看到小查当时心情之好,年龄最小的他,偶尔的顽皮,也理所应当地得到了大家的包容。

海子在工作后不久,买了人生第一双新皮鞋,还特意打上了鞋钉。编辑部在楼的尽头,楼梯在楼的中部,只要他上了楼梯,老远就可以听见他走路咔咔咔神气的脚步声。我和海子去一个老师家,老师上小学的孩子是第一次见到我们,对海子的评价,一个字:洋!对我的评价,也是一个字:土。

我日记中的海子,主要是他在校刊工作的那几年。那时,我们朝夕相处。在7号楼的办公室里,我见证了他第一天自练气功;也第一次看到了他面对心仪女生的悸动,以及慌乱无措。我们曾各自带着一个硕大的梨子在红叶漫山的深秋,奋勇爬上了香山的最高峰;也曾为了看电视,坐车跑到了和平里。深夜错过了末班公交车,是我借了自行车,他坐在后座上,一路摇摇晃晃地回到了蓟门里。那也是我骑车带人的第一次。好在一路上既无车,也极少行人。一路上,大声地喊叫与唱歌。唱的什么,早已忘得干干净净,但少年的轻狂,仍然依稀,让我唏嘘……

说不尽的海子

1989年3月26日,是个星期天,我坐在学院路41号联合楼(法大办公楼)的校刊办公室。当时,法大的青年教师已从大钟寺搬去昌平多年,感到早晚赶班车“披星戴月”的辛苦和不便,于是便各想门道,纷纷在学院路校区寻找一床之地。有住教研室的,有住资料室的,也有住原本放置杂物当仓库的临时简易房的。我的办公室有张高低床,一般情况下很少回昌平西环里的宿舍。大约在下午三点左右,正在校办值班的宣传部小李突然跑来,对我说,小查在山海关出事了。我第一反应,不可能!因为我前天(3月24日)早上还见过他。当时,我陪来京出差的母亲要去大观园,从学院路坐车到西直门换车,我在马路东边从北往南走,看见了海子在马路西面由南往北走。隔着马路,人又较多,就没有打招呼,心想他这么早是去哪里了。

晚上,山海关方面消息陆续传来,证实死者确是查海生(海子)。但我当时无论如何也无法理解,他为什么要这么做。说实话,他的死因,我至今仍感到有些迷惑。

海子的死因,一言难尽。我与他遗书中频频提及的那个人,至今仍保持着网络互动,有些事渐渐清楚,有一些则依然还在云雾中。对所谓殉诗的说法,我当然是不认同的,当年如此,现在依然如此。他对自己生命的选择,当年我除了被震惊之外,其实是有点恼怒的。我认为他不应该如此轻率地处理自己的生命,这与我经常提醒他不要忘记自己家中长子的责任一样。我甚至极端地认为,海子如果不离开校刊,很可能不会最后“行到水尽处”。他的父母当时从乡下到京,虽然当时的我还年轻,我依然可以体会这对农民父母培养了这样一位优秀儿子、又无妄失去的悲痛心情。那年不久,有人向我打听海子家乡的地址,我当时顿然冒火,几乎喊道,何必千里迢迢再去打扰一对伤心父母?!喜欢海子,读他的作品就好!

为海子,我迄今写过3篇文章。第一篇是《再见了,小查》,发表在1989年4月17日的法大校刊上,同期,我还给小查发了简短的讣告。在所有纪念海子文章中,这应该是第一篇。除此之外,还有两个特殊之处,一是给一个青年助教在学校官媒发讣告,在法大历史上不敢说绝后,但空前是确定无疑的。而且,小查的死亡方式,当时校内的认同并不一致。另一个是,我在校刊工作6年,撰文、编版一直以“江南”署名,这篇短文是我惟一用真名发表的文章。第二篇文章是《呵,越走越远的海子》,写于1994年,发表在当年江苏《东方明星》杂志第8期。第三篇是《意外留存的海子译诗以及手稿》,写于2016年3月,次年5月文章标题被改为《海子译诗四首》,发表在《新文学史料》杂志第2期。但我原文标题的初衷,是指意外留存的海子译诗和手稿,是可以被同时重视的,都应该得到诗歌史料学的关注。

几年前的一个春节,我驱车去安庆购藏一批家谱,在安庆,我总想到海子。1979年的他只有15岁,以安庆地区文科第一名的成绩考入北大。我实在是很想去“怀宁县高河公社查湾大队”(当年海子告诉我他家的地址)看看。几天后,从安庆去合肥,车是必须路过怀宁的,我想我一定去看看、去看看。但车到了怀宁,脚却不由自主死死踩在油门上,甚至加快了速度。此时此景,或与“近乡情怯”相仿佛。

或许,在不久的一天,我会去查湾拜访小查,但一定是悄悄地,不打扰他的家人。他的父亲去年故世了,他的老母亲还健在。海子如果在世,今年也已经是54岁了,从没想过与这个年龄的他该如何交谈,但一定会谈谈诗、谈谈最近读到的好书,比如,可以谈谈《圣经》,谈谈《瓦尔登湖》。海子去世时,随身书包里放着四本书:《新旧约全书》《瓦尔登湖》《孤筏重洋》《康拉德小说选》。如果没记错,我也有同样的一本黑皮精装《新旧约全书》,正是在海子建议下,用饭票在法大食堂门口买的,而徐迟版的《瓦尔登湖》则是我很早就推荐给他的……

海子的形象于我,永远是1983年8月31日第一次见着的那样,19岁的笑容,如同黄金般的阳光,温暖、洁净……嗨,老弟,多年不见,别来无恙!

2018.3.26海子忌日