百年前先农坛建起两座新建筑,随后为何却沉寂了?

儿时在位于万明路的姥姥家住过很长时间,从那里往南走,不多远就是北京育才学校,我和表妹没事儿就到那里闲逛。那时北京的孩子都知道,育才学校最了不起的就是“先农坛在学校里边儿”,可惜年久失修的先农坛在我们的眼里就是破破烂烂的几座殿宇,观耕台上的野草长得比人还高。夕阳西下的时候,我们坐在庆成宫的台阶上,看着无数的蜻蜓在荒烟蔓草间时飞时驻,心里充满了惆怅……

作者 呼延云

作为旧京“五坛”之一的先农坛,在漫长的岁月长河里,虽然曾经被冷落甚至淡忘,但无论时光怎样流逝,它悠久的历史和崇高的地位都不容抹杀,特别是在民国年间,它曾经以北京第二座平民公园的身份向市民开放,深受大众喜爱,成为这座古城走向开放、文明和进步的象征。

一、皇帝种的粮食给谁吃?

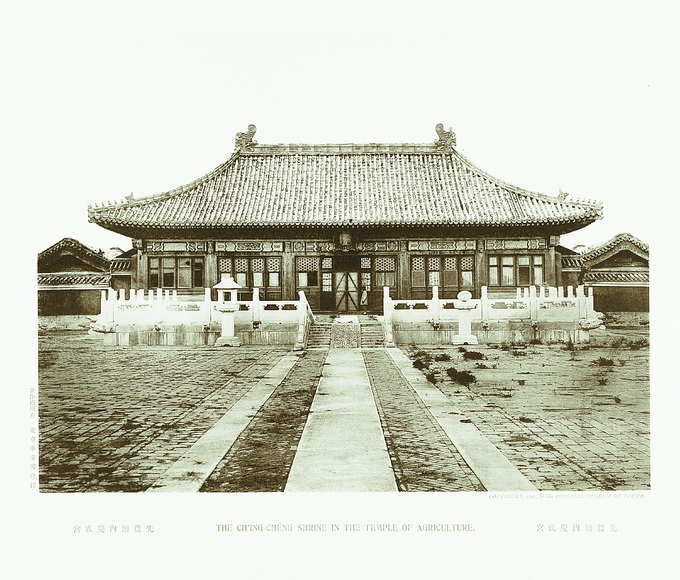

中国自古以农业立国,历朝历代,从皇帝到百姓,对土地和农耕都有着无比的尊崇,而先农坛就是明清两代帝王祭农行耕藉礼之所,始建于明永乐十八年(1402年),比天坛还早18年,最早名叫山川坛,清代改名先农坛。先农坛占地1700亩,共有包括庆成宫、太岁殿、神厨、神仓和俱服殿在内的五组建筑群;另有四座坛台,分别是观耕台、先农坛、天神坛、地祇坛——这其中最有名的当属观耕台,因为台南边就是大名鼎鼎的“一亩三分地”。

“一亩三分地”的正式名称应该叫藉耕田。是皇帝祭祀先农神之后亲自耕种的田地——这个“规矩”早在明代就有,明人沈榜在《宛署杂记》中曾经详细记载了皇帝躬耕的情况。每年春分前后的一个良辰吉日,皇帝会率众臣驾临先农坛。事先顺天府已经准备好了耕牛和农具,搭好五彩大棚,将耕田整成松软的沃土。皇帝来到后,换上飞金走银的皮弁服(皇帝行躬耕礼时的专用服装),来到耕位,面南而立,在百官吟诵祝禾辞的伴奏下开始扶犁亲耕。顺天府尹执鞭在牛旁,几位老农协助皇帝扶犁牵牛,在一亩三分地上耕犁几个来回(一般是三推三返),然后皇帝登上观耕台,看众大臣和众老农扶着犁继续耕耘播种。清代确立以后,清帝承袭了旧明的祭农之制,清世祖顺治十一年恢复祭农行耕藉礼,而雍正帝对这一礼典极为重视,几乎每年都要驾临先农坛耕种,收获的庄稼可没人敢吃,择吉日藏入号称“天下第一仓”的先农坛神仓中做祭祀之用。乾隆皇帝曾经对先农坛进行大规模的修缮改建,并下旨在坛内广植松柏以利圣洁……正是由于最高统治者虽然贵为天子也不能不事稼穑的以身作则,使得各个阶层对农业都非常重视。由于雍正帝曾经颁诏命全国各地设立先农坛,把对先农的祭祀变成国家祀典,所以各级官员就不必说了,就连百姓在春耕到来之前,也会在庙宇或宗祠中祭祀神农氏的典礼,祈佑五谷丰登。

从十九世纪中末期起,虽然帝国主义侵略的不断加深和清王朝自身的统治日趋腐朽没落,先农坛也渐渐失去了往日的丰采,由于皇帝不是以“木兰秋狝”之类的名义逃出京城,就是继位者年龄太小出不得皇城,所以,尽管遣官致祭的过场还能走一走,但祭祀制度日益驰废。1900年八国联军侵入北京时,先农坛被美军占领成为兵营,太岁殿作了军队医院,神仓成为美军司令部,等到美军撤出时,这伙儿强盗将坛内陈设的祭器洗劫一空……从此,这座古老的祭坛就一天天破败下去。

二、鲁迅“审其地可做公园不”

辛亥革命以后,民国政府内务部成立礼俗司,统管清朝移交的皇家坛庙,并把坛庙管理所设置在了先农坛的神仓里。那时的普通百姓对皇家坛庙都有极大的好奇心,所以经常私自闯入游玩,而时论也呼吁对这些地方早做开放,将其变成公园。民国政府开始动议筹办,还派出人员去考察可行性,其中就有教育部社会教育司第一科科长周树人(鲁迅),他在日记中就曾记录,6月14日这天“午后与梅君光羲、胡君玉措赴天坛及先农坛,审其地可做公园不”。

1912年12月26日,为纪念民国成立一周年,内务部古物保存所宣布将天坛、先农坛开放十天,“是日各处一律开放,不售入场券,望中外男女各界随意观览”,这在当时引起了京城的巨大轰动,民众像潮水一样涌入二坛,先农坛内万头攒动,观者如堵。《正宗爱国报》上记载,一路上“红男绿女,扶老携幼,纷至沓来,其一种欢欣鼓舞如痴如狂之态,实有非笔墨所能形容者。殆所谓如鲫如蚁,车水马龙,不过如是也”!

正是这次为期十天的开放活动,让有关方面看到了市民对公园的渴求和期盼是何等的炽烈。特别是在社稷坛开放为中央公园之后,报章上的呼吁就更多了:“京都市内,面积如此之大,人口如此之多,仅仅一处中央公园,实在不足供市民之需要。因为中央公园,设在前门里头,仅便于内城一带居民,而于南城外头,有城墙阻隔,终觉不便”。而南城当时是北京市民聚居最密集的地方,平常游玩只能去陶然亭逛逛,实在乏味得紧。而包括周树人在内的多位政府工作人员考察后,将目光对准了先农坛:“查南城一带,向以繁盛著称,惜所有名胜处,或辟在郊原,或囿于寺观,既无广大规模,复乏天然风景。详加审度,惟先农坛内,地势宏阔,庙宇崔嵬,老树蓊郁,杂花缤纷。其松柏之最古者,求之欧美各邦,殆不多觏,洵天然景物之大观,改建公园之上选也!”

在京都市政公所主持的选址、规划和修缮之后,1915年6月17日,北京南城的第一座平民公园正式向市民开放,命名为先农坛公园,“入门票收铜元一枚,游览票收铜元五枚”。公园内陆续开设了荷花池和养鱼池,从避暑山庄运来140头驯鹿开辟为鹿苑,在太岁殿中设立了茶社,殿前开辟了秋千圃和抛球场,还有书画社、书报社等休闲娱乐设施,而礼器陈列所则让参观者可以了解古代祭祀的历史,“又于二道坛内,沿路两旁及正殿松林隙地,杂植花草,其东偏桃林一带,约八九亩,均划为陈列花卉之所,红紫纷披,最堪娱目。并于东隅隙地,另辟菜畦,篱豆花开,宛然村落,可以领略田家味。”

这样一个无论从任何角度来看都符合现代公园的规划设计,无疑会大受市民欢迎,而且公园里还不时放映电影和烟花,“先农坛的焰火”很快成为京都一景。不久之后,随着先农坛的外墙被拆除,外坛北部和旧有的内坛合并为一处“城南公园”,溜冰场、图书馆等也都开办了起来……中国第二历史档案馆所藏的《内务府档案》中的一个统计,可以说明公园的游客量:民国初年的北京,一枚银元能换130枚至140枚铜币,先农坛的门票一共才六个铜元,而北京市政府每年仅靠公园的门票和土地租金两项,就可以获得8000银元的收入。

三、观耕台上的恶俗照相馆

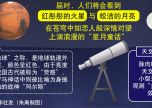

1919年,先农坛内建起了两座新建筑:一座是以观耕台为底座,上建八角二层的观耕亭,门窗都安装着彩色玻璃;另一座是纯欧式的三层钟塔,俗称“四面钟”,高大的钟塔位于外坛森林中,十分引人注目……但是说来奇怪,大约也就在这之后,就像陈宗藩在《燕都丛考》中所言,城南公园在“极一时车马喧天之盛”以后,突然就“沉寂无声”了,仿佛一夜之间就迅速衰落下去。根据笔者查找的资料,个中原因似乎与管理方贪图经济利益,将公园土地随意租给不良商贩有关。从1925年《晨报》上一则《内务部将拍卖先农坛地亩》的新闻报道上可知,仅在三年不到的时间里,先农坛外坛的地亩已经多次易手,而交易的原因是官员“贱价租赁”,将租金助力曹锟贿选,直系战败后内务部将这块地皮收回,又为了“大行添员加薪”而将其再次招商拍卖,“计可得五十余万元”——就好像很多国营老商场,不顾自己的金字招牌,将摊位切割租售给小商贩,搞成了伪劣产品批发市场,最终倒闭一般。

日本学者中野江汉在上世纪二十年代初,曾经多次游览先农坛,他的游记为我们留下了先农坛公园由盛转衰的最后景象。他从先农坛的正门进去:“门上悬挂着用黑体字撰写的‘城南公园’的门匾和侧旁的‘内务部坛庙管理处’的门匾。此外,右侧的小门上有‘京师警察厅巡警教练处’和‘保安警察第二队分驻所’的门匾”。他买票进门后,只见铺满沙石的道路两旁种植着种类繁多的花卉,春夏季里宛若几幅舒展的锦绣般娇艳欲滴。西面用土墙围住的一片区域是鹿苑,这时只剩数十只鹿。太岁殿附近,一群巡警正在学习骑自行车。拜殿的“匾额两侧悬挂着形状几近相同的粗陋的纸额,上面写着‘球房’和‘茶舍’,殿柱上钉着‘每位茶资六枚’的木板”,可见这里已经用作球房和茶馆。拜殿的西侧,“在郁郁苍苍、拔地参天的树间”还开有一个露天的小吃店,年轻的小伙计殷勤地接待着客人,“茶自不必说,此外还有啤酒和汽水,提出特别要求的话,还可以供应中国菜,而且还备着白干酒和绍兴酒”,厨房就设在后面的宰牲亭里。预定的话,可以在这古木参天的地方举行高雅的宴会。中野江汉经常在入夏后来到这里,“独坐在树下,烧酒伴着下酒菜,享受半日清闲”。

不过,这里也有令中野江汉非常厌恶的地方,那就是观耕台上的观耕亭被辟为照相馆,变成了一座“恶俗的镀锌薄铁皮房檐的棚屋式建筑”,四面玻璃上用红笔写着“精巧放大”等文字,北面屋上挂着形似仁丹广告的“容亭照相”的大招牌。中野江汉愤怒地说:“在作为历史遗迹的著名的历代天子观耕台上,将相关建筑改建之后还能心安理得的人,犹如焚琴煮鹤般毫无风雅可言!”至于观耕台前的一亩三分地,已经成了一片任人踩踏的荒芜,跟先农坛内其他破败的建筑一样,令中野江汉“凄恻之情袭扰于心”……

1927年,北平市政府标价变卖先农坛外坛的土地树木,眼看着那些参天古柏、偃地苍松要遭到砍伐的命运,北平市民纷纷出面拦阻,“事始中辍”,但美国学者刘易斯·查尔斯·阿灵顿在《古都旧景》一书中记载,他三十年代游览先农坛时,这里已经“不再对外开放……院中的大部分古柏被砍,用来做木柴烧了”。

那之后的沧桑岁月中,先农坛成了一道在历史的洪流中时隐时现、若有若无的影子。老北京人都知道它,都敬重它,但除了附近的居民,很少有人再去探望它。一亩三分地成了育才学校的篮球场,后来学校腾退出来,恢复了藉耕田的耕种,不久前还收获了金灿灿的谷穗……我不知道已经在育才学校当老师的表妹路过那片田地时,会不会想起小时候的情景,无论荒芜还是丰收,有迹可循,就好。

来源:北京晚报

编辑:tf008