什刹海当年是孩童们滑冰车的最佳场所,一双冰鞋就要抵一个月工资

二十多年前,姜德明先生编过一部《北京乎》(三联书店出版,分上下卷),副题是“现代作家笔下的北京(1919-1949)”,其中郁达夫用南方人的眼光对那个年代北京冬天的描述,给我留下了很深的印象。

作者:朱小平

比如他在《北平的四季》一文中写道:“北平自入旧历的十月之后,就是灰沙满地,寒风刺骨的节季了,所以北平的冬天,是一般人所最怕过的日子”。“屋外窗外面呜呜在叫啸的西北风。天色老是灰沉沉的……”他对下雪北京的评价要略好一些。但在我的少年记忆中,却从无郁达夫描述的这种印象。我自幼居住在什刹海后海畔的胡同里,每到夏季自然是快乐的,一天可以几次去什刹后海里嬉戏畅游。到了三伏天,睡觉前必往后海荡漾一番,回来冲个凉水澡,一觉到天明。

那时的冬天也快乐,我们胡同的小小子们不大打雪仗,因为什刹海结冰后便成了“冰嬉”的天然乐园。“冰嬉”是清朝的“国俗”,北海是八旗健儿表演“冰嬉”的重要场所,皇帝要在庆霄楼、漪澜堂和五龙亭校阅、欣赏“冰嬉”盛况;有时候皇帝后妃还会乘冰车嬉戏一番。什刹海不是皇家苑囿,便成为旗人子弟的“冰嬉”之地,再后来成了老北京孩童们滑冰车的最佳场所。

冰车很好组合,几块木板、两根粗铁丝或铁条,加上一副铁钎子,即可驰骋冰上。我和弟弟的冰车则因别出心裁引发了小轰动——我的父母有些“洋派”,父亲上世纪四十年代中期在北京上高中,母亲在香港上中学,虽然后来都赶赴东北参加革命,但滑冰这类“洋玩意儿”他们是沾染过的。我见过父亲身着军装滑冰的照片,也偶然发现父母有一双外国名牌跑刀和一双花样冰鞋。时值上世纪六十年代中期,社会氛围使得冰鞋之类束之高阁,我灵机一动,将两副冰刀拆下,安在冰车上。在冰上疾驰时,所有小伙伴都热烈欢呼,个个皆以能乘坐为荣耀。

所幸当时父亲远在河南固始外贸“五七”干校,绝不知他年轻时购费不菲的心爱之物已“惨遭肢解”。以父亲暴烈的脾气,结局可想而知,以至于我现在下笔仍留有一丝心悸。但那种幼稚而顽劣的快乐,至今回忆起来都会令我感到温馨,真是“有味在儿时”!

待到我二十多岁的时候,背着父母买了一双“黑龙”冰鞋,用去人民币二十八元,几乎花尽一个月的工资。虽然工作后的工资由自己支配,并不上交,但家教甚严,买大件必须要经过父母首肯——我十七岁参加工作,不到二十岁时父母才同意我戴手表,骑自行车。车是28型“凤凰”,手表是二百四十多元的日本西铁成,在那个年代的同龄人中算是甚为奢侈的。父母认为这是上班所需,要买就买最好的。但他们可以花几百元为我购置手表,却绝不会让我花几十元买冰鞋,这在当时被视为另类阶级的“生活方式”。

虽然后来北京有了北海、紫竹院等收费滑冰场,但我还是喜爱什刹海后海的“野冰”,迤逦回旋,宛然翩跹,会让人回想起用冰刀组合成的冰车;虽然冰鞋与冰车在冰上的感觉不可同语,但快乐的感受却不如昔,冰车不仅能纵横竞赛,还能阵仗对垒,互相冲撞,捉对厮杀,将对手掀个人仰马翻……

所以那时的北京冬日,在我的眼眸里是明媚和欢愉的。郁达夫说北京“旧历的十月”是“寒风刺骨的节季”,旧历十月,是阳历的十一月吧?我和同伴仍会跃入什刹海,天气虽寒,但水结冰前是温温的,在水中遨游,会忘记那肃杀的寒意。

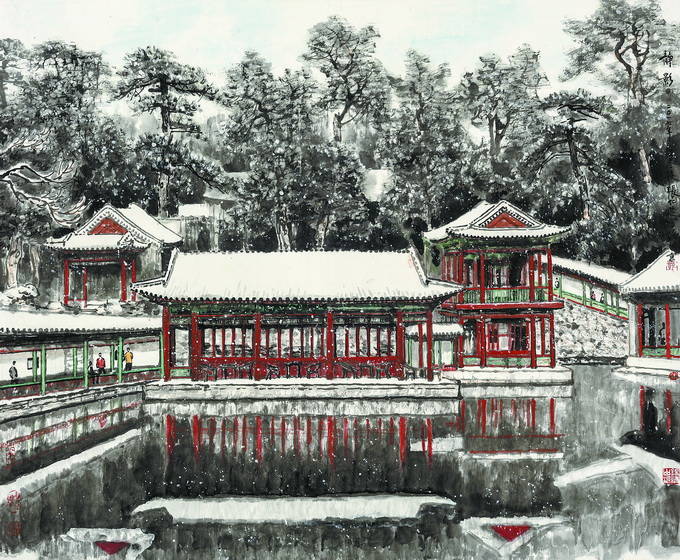

今天的什刹海,哪怕是冬日,仍霓虹炫目,人流喧嚣。偶然一游,不复昔日,脑海里常会浮现“有味是儿时”的欢快记忆。我鬓色青青时的什刹海,是宁静的一隅,宁静得似乎连冬日的风都略带温情。若是雪中的什刹海,更是晶莹玉宇的净土。谁还记得雪上滑冰疾驰的体验?马踏冰河?雪夜出塞?

年岁渐长,不复“冰嬉”,有时会在寒冬去后海北岸那几条弯曲不规则的胡同漫步。老北京自元代始,城中心区的胡同规划皆纵横笔直,不规则的小胡同便更显意趣。最好是明月当空夜半时,幽静冷峭,人迹杳然,就连夏天不时窜出的猫、黄鼠狼和“地狗子”(色略深,体略大,与黄鼠狼同科)也不会惊扰到你,鸟儿们当然更是无影无踪。如水的月光会穿过老树交错参差的枝杈洒到身上,那各式各样的门楼、门墩、台阶,会令人冥思胡同年轮的沧桑,浸淫胡同夜色的幽美。要慢慢踱步,悠悠想象居于胡同里的人们正在温暖的家中做什么?“煤改电”后,虽然不会再有围炉夜话的情趣,即郁达夫形容的“还会得再加一次煤再加一次煤地长谈下去”,但温馨仍会延续,正如郁达夫的体验:“你只教把炉子一生,电灯一点,棉门帘一挂上,在屋里住着,却一辈子总是暖炖炖像是春三四月的样子。”这大概就是北京冬日的特色与魅力所在吧?外面的寒风再刺骨,家里总是温暖如春。

胡同里的夜色很有味道,不信一试?

冬日有味是儿时,冬日有味不绝期。什刹海的冬日,胡同里的冬日,北京的冬日,让人永远回味、依恋。