《红楼梦》里的茄鲞能做出来吗?他从历史角度谈吃,找到了答案

近日,《米其林指南2020北京》正式发布。这份在世界范围内有一定影响力的美食指南并非第一次登陆中国,但似乎此次进入北京之时,它才遭遇了前所未有的水土不服。

作者:曾子芊

“吃货”们对榜上有名的“北京美食”展开了热烈的讨论:有的声音说,这份榜单根本不懂中国美食,他们依然在用西餐的标准来评定“最好”的中国菜;更多的人(尤其是南方食客)却对着推荐榜上的豆汁、卤煮、炒肝等食物愣了神,直呼京城无物可吃。南北差异可见一斑。

话说回来,吃喝口感终究是极主观的感受,难以用理论构建。人们若对某些美食榜单心存不平之气,历史学者李宝臣在新书《食道世风四讲》中的这句总结或许能作为回答:“世间没有哪一个菜能够通吃天下,人皆赞不绝口。凡是流传已久的成熟菜品一定是经过市场竞争优胜劣汰的结果,绝非‘美食家’推介或专家评奖造就的。”

人人都喜爱美食,但关于美食的确有太多误区,让人容易囿于偏见不敢尝试,也容易掉入天花乱坠的美食谣言。袁枚在《随园食单》中就反复强调过,饮食一定要“戒耳餐”,因为对于缺少美食经验又渴求美味珍馐的人来说,进行美食欺骗是很容易的事。何为“耳餐”?谈吃说吃,以耳代餐,说得口滑,听得过瘾,未能实践同样枉然。

和袁枚的态度一样,李宝臣也认为,耳餐不能代替体验,“说吃”贵在分享自己的经验体悟,而非道听途说、添枝加叶。无论是谈者还是听者,若越出品尝本身,追求附着于佳肴之上的其他社会价值,也就丧失了食物的本真意义。那么,“吃”还有没有必要谈?当我们在谈论食物的时候,可以谈什么?

学者李宝臣专业研究的是明史,由于从小积累了丰富的饮食记忆,同时通过大量的见闻与阅读,可谓对老北京的饮食文化了如指掌。2017年秋,他在北京就饮食话题连续做了四场讲座,此为《食道世风四讲》一书缘起。

与文人谈吃的书籍不同的是,《食道世风四讲》体现出了史家谈吃的风格,引经据典、溯源考证。书的第一讲从烹饪技法上总览中国饮食文化的特点与沿革;第二讲对清宫御膳做了全面而细致的解读;第三讲琳琅满目地展现了老北京的民间饮食;第四讲则回顾了旧京饭馆的种种情形与名菜的高超厨艺。

同时,这也是独属于作者私人的饮食回忆录,处处写得极为细致,作者甚至能详叙出六十多年前在北新桥街摊上吃的“炸素三角”的做法:“花椒、大料、小茴香加盐熬水,挑出佐料,用水淀粉搅到略稠,晾凉后搅碎,撒上香菜末、青韭末,点上香油。面皮与平常包饺子的皮一样,讲究的是和面时加些油,以增加皮的酥脆。”

全书读完,仿佛听了一位一肚子典故的旗人老先生讲故事——他在对饮食与美味的真实回忆中徜徉,同时展现了社会风俗与人情世态的改变,耐人寻味又趣味无穷。

《红楼梦》里的茄鲞能做出来吗?

无论是在书中还是在见面采访的时候,李宝臣都反复提起了“食道世风”的概念。

“食道者,世风也。”日常饮食如何,反映的是阶层生存状态。中国人民曾普遍经历了饥饿的时代,李宝臣认为,如今吃喝公关与炫耀身份的饮食文化传统,与历史上长期的、普遍的、经常性的吃喝窘境有关。酒足饭饱向来令人称羡,流行已久的问候语“吃了吗?”折射出的其实是对“吃不上”的恐慌。

若一个民族整体长期处于吃喝不易的状态,宴会、豪宴才可能成为公关不可或缺的手段与身份等级的象征,如此饮食便离开了生命延续之本意,变成了与金钱、身份相挂钩的可炫耀之物。“(这)实际上是民族的悲哀,饮食文化的耻辱。”李宝臣说。

“吃”这个行为应当回归到最自然本真的状态中:为了生存,为了愉悦,客观实在,实事求是。李宝臣反对在说吃话题中脱离实景,融入过多的想象、夸张、故事和神话,因为越是能攀附上复杂稀奇故事的美食解读,越不能落实在烹饪实践中。轰轰烈烈说上一场,终归还是欺蒙世人的“耳餐”。

书中举了几个此类“耳餐”的例证,皆是历史上有名的“美食”。能够对它们认真地考据和辨伪,确实是资深“吃货”和历史学者的行事风格。

唐代《朝野佥载》中记载,张易之、昌宗、昌仪兄弟三人权势滔天,无所不为——

“易之为大铁笼,置鸭鹅于其内,当中取起炭火,铜盆贮五味汁,鹅鸭绕火走,渴即饮汁,火炙痛即回,表里皆熟,毛落尽,肉赤烘烘乃死。”

此“活烧鸭鹅”的美食传说听起来有模有样,但仔细一想,立即使李宝臣疑窦丛生:如此烹饪的结果若称美味,不符常理。如果从表现张氏兄弟残忍、任性、自以为是与权势风光上讲,可以说是淋漓尽致;但如果从美食意义上探究,不过是一种揶揄和讽刺;若把它和烤鸭起源联系在一起,更是风马牛不相及。再退一步,李宝臣反问道:假如这道活烧鸭鹅是美食的话,那么以中国人从不放过美食机会的传统,制法这么简单,它为什么没能流传至今呢?

其二是《红楼梦》中那道著名的茄鲞。不知有多少“吃货”真的如法炮制过王熙凤口中的这道名菜——

“把才下来的茄子把皮剥了,只要净肉切成碎钉子,用鸡油炸了,再用鸡脯子肉并香菌、新笋、蘑菇、五香腐干、各色干果子,俱切成钉子,用鸡汤煨干,将香油一收,外加糟油一拌,盛在瓷罐子封严,要吃时拿出来,用炒的鸡瓜子一拌就是。”

俞平伯曾说,“茄鲞”只不过是作者开的一个美食玩笑:“小说上的诗篇不必真能吃,针线也不必真做,亦只点缀家常,捃摭豪华耳。”相较于俞平伯的总结性观点,李宝臣更愿意进一步铺开来讲讲为什么“茄鲞”是一个玩笑。

首先,他认为中国的饮食之道历来讲究一菜一味,成熟的什锦类菜品比较少,也难成为宴席上佳品。四五月的鲜嫩茄子若切成碎丁,再经过一系列的程序,“估计茄丁早已变成茄泥了”。李宝臣说,茄鲞用料过于复杂,以至于都分不清什么是主料什么是配料。“凡是名菜,主、配料混搭一定分明得当。中国的菜品烹制,历来讲究软硬搭配适中。菜名决定菜品的主要内容,既然谓之茄鲞,而茄子并未当家,倒变成了大杂烩中的一味辅料……”这首先就不符合国人的美食追求与美食品尝的习惯。

其次,“才下来”的茄子上市时是夏初,天气炎热,若集中大量制作茄鲞,分期食用,纵是放入瓷罐中密封,恐怕也不能存放长久。追溯先民的饮食习惯,受到保鲜保质技术的制约,他们只会在冬季过年前夕才集中制作大量荤素熟食,其余三季鲜见集中制作,而《红楼梦》的作者故意将冬令菜肴移植到初夏,季节间的巨大反差,恰恰留下了破解迷雾的玄机。

最后,还是得看茄鲞这道菜的流传情况以及其命名的破绽。《红楼梦》拥有这么多迷恋者和饕餮之徒,身怀绝技的厨师竟然都没能如法炮制出这道茄鲞(即使有也不能完全忠实凤姐的菜谱);而“茄鲞”的“鲞”字本泛指成片的腌腊食品,茄鲞的形状亦与其无缘。一言以蔽之,听起来美味的“茄鲞”不过是富人家庭拿乡间老妇刘姥姥取笑的又一玩笑罢了,玩笑的前提就是刘姥姥缺乏美食经历。

不过,有趣的是,李宝臣还分析说,书中聪明的刘姥姥也并没有完全相信所谓“茄鲞”是难得的美味。穷人的消费观念更讲究实用,她回答的言外之意分明是:要是有十来只鸡,不如直接吃鸡肉,还做什么茄鲞呢?

种种“耳餐”之例证明,听觉上的享用与真实的烹饪、品尝还隔着相当大的距离,须仔细辨别、思考和试验,既不被耳餐的隔膜所蒙蔽,也不被攀附价值的世风所裹挟,这样才能做一个真正的会吃之人。

独树一帜的“炒”

如果跟随李宝臣回首中国烹饪技法的演进历程,我们可能会惊奇地发现,如今看来再平凡不过的“炒”菜,已是这一演进历程中的最高阶段。在它之前列位的烧、煮、蒸、炸四法,虽也常在烹饪中使用,却在历史上更为原始,是烹饪技法的初级状态。

“烧”是人类从生食迈向熟食的第一步。“严格地说,烧没有什么技术含量。”李宝臣评价道,后世凡属“烧”的名品,甚至如烤鸭、烤全羊、烤乳猪等,技术绝活并不在烧上,而在于食材的前期调味与食用佐料的不断丰富。

“煮”比烧进了一步,因为必须要有容器才能称为煮。中国煮制的风味佳肴太多:饺子、面条、通行全国的火锅……还有北京流行的冬季美食涮羊肉。涮煮食材,冬天吃起来热乎乎的,很是惬意。若细比较的话,煮的烹饪技术含量也不高:同样关键在于食材的品质和佐料的搭配。李宝臣在书里提到过北京一间涮肉名店在调味上的绝活:在调味料的韭菜花里加入酸梨,有助于食客解腻;自制的酱油是伏天晾酱时收集起来的酱汁,再搁上茴香、八角、甘草等香料封存。

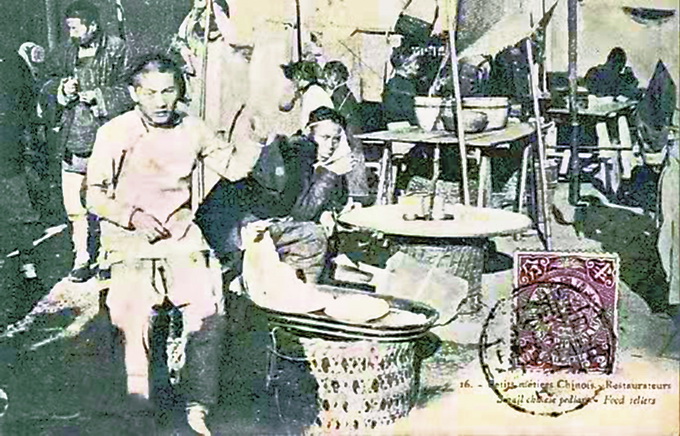

北京小吃爆肚即属于煮出来的美食,口感如何,主要取决于根据食材的不同对水温做的调整,入水时间和次数是另一方面,全凭厨师的经验。爆肚作为风味小吃,必然有与其相伴的历史风情。“吃的是物,也是记忆。”李宝臣说,爆肚过去是街边食摊和小馆的吃食,主顾主要是贩夫走卒,就算进店经营,店面也是小而脏兮兮的。要是在装修豪华的餐厅里点一碗爆肚吃,反倒觉得有些不对劲了。

爆肚此次出现在“米其林北京指南”的“必比登”推荐榜(推荐一些并不起眼但经济实惠的美食)上,倒是合乎它温热亲民的气质。它天生属于散发着淡淡油腻和腥膻氛围的环境。

“蒸”应该紧随煮而出现,只需要有功能类似笼屉的陶器即可。和煮不同的是,蒸属于隔水加热,让水分与食材分离,在保持食材完整和原味上又迈进了一步。

“炸”属于煮的变种和进化,它要求器皿耐高温,同时需要出现油。人类有了陶器之后,收集动物脂肪并非难事,但此时的陶器用来油炸食品,还是有炸锅的危险。用动物油炸制食品,还存在烟点高、熔点高、膻气重的缺陷,虽然提炼动物油比较早,但炸制食品并没有因此立即盛行。

油炸食品真正流行后,几乎受到了所有人的欢迎。面对炸制食品,李宝臣承认它的确不太健康。但是作为一个好吃之人,他也忍不住说:“美食欲望从来都不是以追求健康为第一要务的。”为了口味是不是能稍许牺牲一些健康?每个人心中的度自然有所不同。

“炒是烹饪的最高境界,是中国烹饪技法的灵魂,在水火、冷热、生熟碰撞之间找到契合点。”在书中,李宝臣如此盛赞祖先发明的“炒菜”。他认为,从烹饪技法进化上观察,无论是近邻日本还是韩国,“在现代化之前基本上停留在蒸煮阶段”,而西方基本处于“炸”的阶段。唯有中国的“炒”独树一帜——它很好地解决了烹饪中的味道调换问题:涵盖烧、煮、蒸、炸技法而花样翻新,有爆炒、文炒、油爆、熘、烩、焖、塌、炖、煸、煨、焯、煎等名目繁多的技法。

有观点认为,以“炒”为主的精致烹调流行始于宋代。但考虑了炒菜受燃料、物料和佐料的限制后,李宝臣认为炒的实质发展应该是明代以后的事。由于清朝的煤炭开采规模迅速扩大,立足在煤炭火力的基础之上,炒的种种花样才得以发挥出来,让菜肴的口味发生了质的飞跃,饮食从粗放迈向了精细多样的结果。

街头食摊

“满汉全席”与物尽其用

平民百姓对宫廷宴席也许有各种想象。在一些影视作品中,逢年过节,皇宫贵族总是在宫内大摆筵席,还常常对食物的种类犹有不满,抱怨没有几样能够入口,未免让现代观众觉得过于饕餮和铺张。

紫光阁赐宴图(局部) [清]姚文瀚 绘

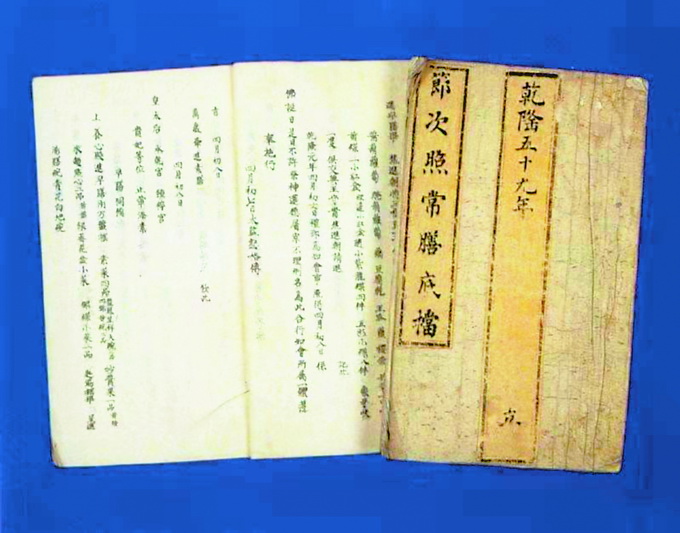

对此,李宝臣在书中解释说,由于传统社会是礼制社会,朝廷典礼内容庞杂,治国教民率先垂范,宴席礼仪也包括在其中。以清朝为例,清朝的官方法定宴会种类繁多,每类宴会在等级、供应、程序、礼仪与参与人员等方面都做了严密的规定。什么事采用什么标准,严禁超标,同时也不允许有人随意更改菜谱。盛大的宴会有元日宴、冬至宴、万寿宴、大婚宴等,稍逊的有宗室宴、外藩宴等。其中元旦、万寿、冬至以及皇帝大婚的国宴场所是太和殿。

“今人往往以为国宴必是水陆珍馐毕集,豪奢无比,极尽口腹之欢。”李宝臣说,我们往往会把现代商业炒作起来的“满汉全席”当作昔日宴单而大加渲染。实际上,在清朝并无“满汉全席”的称法,清朝灭亡后,宫廷膳食档案公开,与宏大的场面、仪式、演出相比,宴会上的宴品显得朴实简单,绝称不上豪华。其中满席的标准甚至只供应蒸、炸、烤、烙等技法制成的各种甜咸饽饽。

那么,“满汉全席”的说法又是如何形成的呢?李宝臣考其源流,认为这一说法属于现代的商业营销:将现成的《扬州画舫录》满汉席单加以改造变成御膳食单。然而,满汉席的菜单也是各大厨房汇总出来的珍馐菜谱,并非固定成型的宴单。

乾隆五十九年《节次照常膳底档》

中国的饮食种类和烹饪技法之繁多,为世界少有,这是先民殚精竭虑、倾注智慧的结果。对于大多数国人来说,豪宴仍是铺张浪费的做法,在中国人的日常饮食中,更常体现出的是物尽其用的法则。

以北京独有的食物豆汁儿、麻豆腐为例:豆汁儿是人们在提取绿豆淀粉时,浸泡绿豆磨浆滤出淀粉后的残汤剩渣,经过发酵而产生的。豆汁儿在乾隆初期开始流行,引起了宫廷的注意,派人调查“洁净与否”后才引入宫中。而豆汁儿再脱水沉淀,就是麻豆腐。炒麻豆腐拌米饭,俗称“吃包”,在北京的冬日曾十分流行。老百姓饮食遵循的更多是经济实惠的原则,豆汁儿和麻豆腐,代表的就是中国人物尽其用的智慧。

无论是富人的奢华豪宴还是百姓的物尽其用,吃是人的本能行为,并不存在三六九等之分。节俭的传统在当今社会或许已遭遇到了消费主义的巨大冲击,国人在饮食上已从“食而精”转向了“食而博”。今天,频繁去“网红餐厅”打卡拍照,点评、推荐美食已蔚然成风。无论人们是不是为了追求“博”而失去了“精”,在吃上铺张浪费和暴殄天物都是不应该的。全书的最后,李宝臣总结说,饮食最终应回归生命延续的本意,我们应当放下猎奇的味觉追求,摒弃饮宴炫富的不良习俗,保护珍奇动物,发扬传统厨艺,学会以寻常之物制出不寻常之味。

来源:北京晚报

流程编辑:tf011