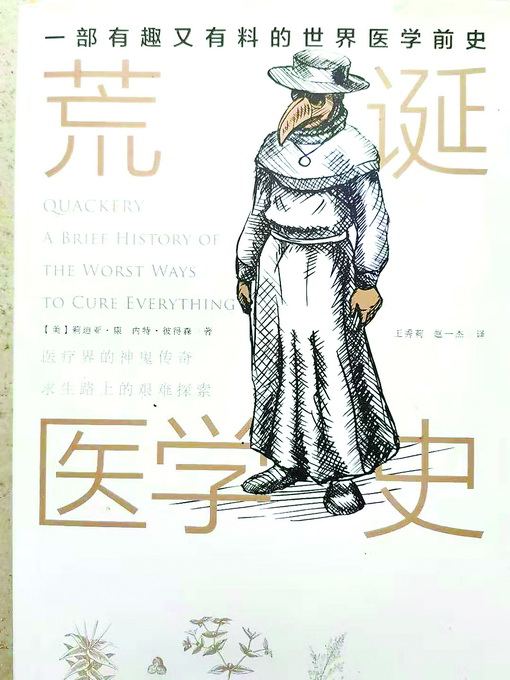

从《荒诞医学史》看人类的自我超越之路,荒诞之后,不应再有荒诞

人类的自我超越之路,异常漫长而艰辛,或者说如《荒诞医学史》([美]莉迪亚·康、内特·彼得森著,王秀莉、赵一杰译。江西科学出版社 2018年。下简称“荒”)所叙,人类在与自己的疾病纠缠和争斗的漫漫征程中,许多时候,甚至是荒诞的。

在公元前三世纪到公元前七世纪,人类似乎一下子就从蒙昧走向了文明。在东方出现了以孔子为代表的百家争鸣和印度出现的佛陀释迦牟尼,在更远的西方则出现了苏格拉底、柏拉图、亚里士多德并称的希腊三贤。但是,黄金时代过后,西方则从公元五世纪以后长达近1000年的历史中,处于所谓的“黑暗时期”中世纪。就医学史来讲,直到十五世纪或更近一点的十八世纪,其关乎人类健康和幸福的医学(理念、方法、手段、药物、器具、护理等),似乎都还处在蒙昧时期。如“荒”的“导言”所说,那时,“从今天的视角来看,这些治疗方似乎都极其荒谬。黄鼠狼的睾丸被当作避孕用具,用放血来治愈失血,烧热烙铁来治失恋”。现在让我们看一看,除三者之外的,还有哪些今天看来荒谬却在那个时候理所当然的医学历史与故事。

梅毒,自十五世纪以后,曾经若干世纪祸害着欧洲和中国。欧洲称“大疱疹”,中国称“杨梅大疮”。十六世纪,欧洲便将汞引入了治疗梅毒的医学实践。尽管当时也有人反对,但由于氯化汞的发现和运用,患者有觉得轻松舒服的感觉,又因服用后大量的唾液分泌被认为是排毒。因此,一种叫“水银套餐”治疗的梅毒方式风靡欧洲。何谓“水银套餐”?简而言之,就是用水银做成的蒸汽浴。今天我们知道,汞中毒是一种慢性但对人很严重(即损坏内脏大脑)的中毒事件。当时,流行的这一治疗梅毒的方法,却成为某种时尚。“荒”说,著名小提琴家尼科罗·帕格尼尼,事实上就死于梅毒后的“水银套餐”。其实,用汞治病的祖先,不是欧洲而是中土。鲁迅有一篇极著名的文章叫《魏晋风度及文章与药及酒之关系》。文中提及的“药”即“五石散”,据东晋著名的道教学者、著名炼丹家、医药学家葛洪所说,五石散是由“丹砂”、“雄黄”、“白矾”、“曾青”、“慈石”合制而成。主药为丹砂,据今天的化学报告,“丹砂”含汞86.2%。这种药直到宋代依然盛行。苏轼在与陈季常等友的信函里,不止一次谈及关于“丹”炼药之事(见《苏轼文集》第四册)。再其实,水银还是帝王们炼长生不老药的主料。连一代明君圣主唐太宗,也因服“丹”没有达到“古来稀”之寿。也就是说,在抗生素盘尼西林(二十世纪初)没有发明之前,像梅毒、肺炎之类等细菌引发的病,根本就是无法治愈的病。

试问今天,哪个会(敢)去泡在一个用水银加热后的水银蒸汽浴!

作为一种解毒剂或镇痛剂,服用黏土的历史虽然比不上服用罂粟的历史那般早,但在欧洲至少在公元前六世纪就有了,“荒”书如是说。1581年,德国的沃尔夫冈二世相信了一个即将处死的死囚的话,一种加了(上帝或祭司)“印”的“印土”可以镇痛。据说它采自斯特利加的深山,又加盖了特别的印的黏土,可以包医百病。于是,这种带有神祇的“印土”风行欧洲。直到现代医学兴起,这种“印土”才成了欧洲有钱人古玩室或博古架的藏品。事实上,用土做药,在李时珍的《本草纲目》里不止一种。《本草纲目/土部》共记有“白垩”、“黄土”、“土蜂巢”、“蜣螂转丸”、“蚯蚓泥”、“螺蛳泥”、“白鳝泥”、“乌爹泥”等。关于药物的记录,在《本草纲目》里更是有一些罕人所闻。如《本草纲目/人部》里记有药“发髮”、“乱发”(不知“发髮”与“乱发”区别何处?)、“头垢”、“耳塞”、“膝头”、“人尿”、“淋石”、“乳汁”、“口津唾”、“人血”、“人胞”等。动物做药,在《本草纲目》里,几乎知道的天上飞的、水中游的、地上跑的爬的蠕动的动物都可以做药,包括2003年有可能诱发SARS 的“风狸”、“獾”,也包括2020年有可能诱发新病毒的“伏翼”(“伏翼”即蝙蝠。只是《本草纲目》把这种会飞的哺乳动物放在了“禽”部)。

药物学的发展是近现代医学重要的成果之一。它得益于物理化学和生物化学。其中最重要的是抗生素的发明和使用。在它们没有发明之前,药物学大都是靠经验即临床得来的。即便如很大程度将张仲景(公元三世纪)《伤寒杂病论》推进一步的清人柯韵伯的《伤寒附翼》,同样也只是经验。《伤寒附翼》的第一汤叫“桂枝汤”。《伤寒附翼》说:“此为仲景群方之魁,乃滋阴和阳,调和营卫,解肌发汗之总方也”;《伤寒附翼》又说“凡头痛发热、恶风恶寒……,不拘何经、不论中风、伤寒,杂病,咸得用此发汗”。这一说,当时如西人“印土”一般包医百病,那么它的药物成分呢?简单得不能再简单:“杜枝”、“芍药”、“甘草”、“生姜”、“大枣”。我们今天知道,治疗疟疾的奎宁,来源于“本草”即源于茜草科植物金鸡纳树(或类似同属作物)的树皮,但它却依然是以化学的方式提制的生物碱,它的分子式为C20H24N2O2。同样,由于奎宁使用的抗药性,中国获诺贝尔奖的屠呦呦,从“本草”青蒿(或类似同属作物)提取的奎宁替代品,并非传统炮制,而是现代药物学的化学合成(1973年,双氢青蒿素,其分子式为C15H24O5)。

试问今天,还有人去吃西洋的“印土”和中国的“白鳝泥”与“头垢”吗?

现代医学(包括医疗制度、医疗手段、医疗器械、医疗药物、医疗护理,当然也包括医疗伦理等),建立在理性、科学和法律的平台上。当然也是建立在曾经若干医学荒诞无稽的个案上。或者说建立在若干代价上的。

当药物不能保证患者或不能保证人类的健康和生命时,手术便推到了医学的前台。如“荒”书所说:“手术要突破最后的终极障碍——人体本身。割开皮肤,穿透眼球,锯掉骨头,结扎血管,这意味着自然与疾病、创伤的演变历史正在改变。”从华佗与关羽剔骨疗伤来看,从古至今,手术就是医疗的重要手段,也是医学史必须面对的话题。从关羽剔骨疗伤的三世纪,一直到十九世纪,可靠的麻药还未出现。于是有了铮铮铁骨的关羽的英雄形象——“荒”书的作者可能不知道这一故事。在欧洲用器械给病人手术的事,确实是一部人类或个体病人疼痛的历史。十八世纪,医生用专门做的弯刀或锯子,给病人切骨头和锯骨头。手术的步骤是,刀切开骨头外的皮肤、肌肉,然后用锯把骨头锯开或锯断。流的血用灼术(热铁、沸油等)来处理,肌肉要么不处理,也可缝合起来。据说,那时著名的医生是比在同一时间内,可以切开或锯开骨头的数量。一位名叫本杰明·贝尔的苏格兰医生,可以在六秒之内截断一个大腿。法国医生让·拉雷在拿破仑战争期间,24小时内完成了200次截肢。法国医生截肢总数肯定会得第一名,但速度却比那位苏格兰医生慢了一秒。还有一位叫利斯顿的苏格兰医生更神奇,他在讲课时,截了一只骨头后,把刀叼在牙子中间,冲着他的学生和围观者大声叫道:“先生们,给我计时!先生们!给我计时!”这哪里是在治病,这是在当演员——切骨头或锯骨头的超级演员!这哪里管得上患者的疼痛,这是在扮演某种神力最为荒诞最为糟糕的悲喜剧。好在那时没有影像留下来,如果留了下来,这岂不是我们人类在走向文明和走向理智时的最野蛮行为吗!但正因为有了这样的代价,才有了现代医学上的诸如术前准备、无菌、麻醉、现代器械下的手术和术后护理等等。特别是因为一代更比一代先进的手术器具,也才有了现代手术的理念:无痛、速愈。

人类从蒙昧走向文明的漫漫途中,经历过费雷泽在《金枝》里所叙述的用巫术控制天气、预测吉凶、保佑子孙、健康长寿等,也经历了《荒诞医学史》所述的为了自身所经历的种种荒诞之事,一直到了今天。当欧洲中世纪后期极度恐慌的黑死病、曾让全球人类头疼的天花等恶性传染病成为历史后,从二十世纪中后期到第三个千禧年开始的二十一世纪,人类除了要继续面对旧疾,还要面对之前从未见过的新疾病。不过,人类的伟大在于,这个地球上的生灵,会思考、会吸取教训、会想办法、会结成一道共同面对。

二十世纪最重要的科学史著作《科学史》([英]W·C·丹皮尔著,李珩译。中国人民大学出版社 2010年)说,当人类进入十七世纪之后,植物学与化学开辟了药物学的新纪元;十八世纪,化学与医学结合,促进了医学的发展;十九世纪到二十世纪,生物学、化学与医学的结合,特别是“生物学最惊人的发展之一,是人们对于动植物和人类的细菌性疾病的来源与原因的认识大增进”。而这一判断和价值,为后来的医学提供了坦途。

一部研究人类原始心理和状态巨著的《金枝》、一部研究西方科学史的《科学史》、一部专门研究西方医学史上的一段不堪回首的往事的《荒诞医学史》,都指向,人类的进步虽然每步都付出了代价,但是,人类的前行,总是以理性、科学和相适应的制度伴随前行。人类不断地超越自己,这是人类的乐观。但经历荒诞之后,就不再应有荒诞,这是“一部有趣又有料的世界医学前史”(这部书的推广语)《荒诞医学史》告诉我的。

(急写于新肺炎仍炽的2020年1月31日。叙府田坝八米居)

来源:北京晚报

作者:刘火

流程编辑:TF020