电影《诗人》导演、能侃的中年大叔刘浩:朱亚文宋佳都可以当导演

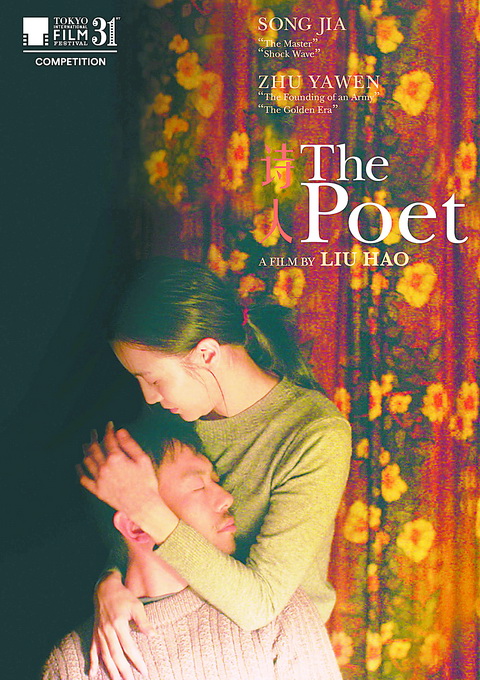

由朱亚文、小宋佳主演的电影《诗人》入围了本届东京电影节主竞赛单元,令不少影迷相当期待。而导演刘浩对国内观众来说却稍显陌生,在采访他之前,记者已经在脑海中勾勒出了一个内敛、诗意的文艺片导演形象,却没想到,坐在我面前的是一位记者出身、特别能侃的中年大叔。

对谈记者:李俐

对谈嘉宾:刘浩(电影导演)

刘浩

和很多文艺青年一样,刘浩也曾经是一名影迷,后来为了圆自己的电影梦,毅然辞职考进了北京电影学院。虽然在圈内没有背景也没有多少资源,但命运对他相当眷顾。2002年,他毕业后的首部作品《陈默与美婷》就获得了第52届柏林国际电影节青年论坛最佳亚洲电影奖、处女作特别奖。其后执导的《好大一对羊》,入围第25届中国电影金鸡奖导演处女作奖。近期作品《老那》《向北方》,均入围圣塞巴斯蒂安国际电影节主竞赛单元,并斩获不少国际奖项。这一次,新作《诗人》在东京首映后,电影节在官方网站上刊登评论,称赞《诗人》动情诠释了“在这个动荡的经济和政治变革的时代,一个充满激情、悲剧性的爱情故事”。

尽管已经是各大电影节的常客,但刘浩的作品却还没有在国内大范围公映过,这可能也是不少文艺片导演心中共同的遗憾。这一次,有了朱亚文、小宋佳的加盟和制片方的助力,《诗人》终于有望在大银幕上和观众见面了。相比获奖,这更让刘浩兴奋:“一部电影,只有走进了电影院,才是真正的完成了。我也希望有机会能和国内的观众交流,对于他们的任何评价,我都有心理准备。”

写诗曾是80年代改变命运的手段

记者:《诗人》这部电影是您自编自导的,而且早在2010年就荣获上海国际电影节“天使之翼特别奖”。这个故事的灵感来源于哪里?

刘浩:因为年龄的关系,我是经历了上世纪80年代到90年代的。80年代是一个百花齐放、文艺复兴的年代,各种艺术门类空前繁荣,每天都有各种各样的新思想,我很幸运地赶上了。那时候我也是文学青年,也热爱写诗。后来90年代正好是我上班了,一夜之间,曾经你热衷的文学艺术都不重要了,一切都是以物质财富来衡量,这时候人就会进入一个困境。曾经的诗人是让人顶礼膜拜的,就像今天的明星一样,突然之间就门庭冷落了。

记者:其实,想要反映这段历史时期的变迁,有很多切入口,您为什么选择了诗人这一形象?

刘浩:在那个年代,改变命运的手段是极其有限的,要么是这个人有文采、字写得非常漂亮,还有一种呢,就是这个人会吹笛子或者拉手风琴,就有可能被借调到某个部门、上夜校、补上文凭,从此成为干部编制,人生就有无限的可能性。所以写诗在这个片子里边更多的是一种改变命运的手段。电影是想借诗人,来反映时代对人的影响。在时代的变迁下,其实每个人都寻找自己的位置,然后在寻找未知的路上,和理智的自己撞了个满怀,于是产生了痛苦。

记者:虽然电影叫《诗人》,电影的主角就是朱亚文饰演的诗人李五,但是全片都没有展示他写的诗。这是为什么?

刘浩:这就是我的设定。在那个年代,确实也有一些很纯粹的文学青年,但是很少,更多的诗人、文人,是想通过发表文学作品来改变自己的命运。所以通篇我都没有呈现诗歌,李五可能是略有文采、行文通顺,仅此而已。所以我把他设定为一个矿区的诗人,写的都是行业诗。

记者:电影里有些场景很有时代感,是如何还原的?

刘浩:拍这种年代电影,最麻烦的就是取景,所以我们一开始在准备的时候,就想把场景相对集中在一个可控的范围内,别让观众挑出毛病来。电影是在新疆石河子拍摄的,里面的蒸汽火车、文联红楼都是文物级的场景,包括红楼里的沙发、领袖画像,这些都是真实的历史文物,太有质感了。我也很感谢剧组的美术,所有的服装道具都是到基层去搜集的,有的年龄比他们还要大。影片里的矿场大院也是在石河子一个废弃的矿区中修复搭建的。电影里很多地方都涉及到了改革开放的不同阶段。比如,有一个情节是矿山的一个工人因为“个人作风问题”被抓起来了,这和1983年著名的“严打”事件相呼应。

《诗人》剧组亮相东京国际电影节

朱亚文、小宋佳都是可以当导演的

记者:这一次怎么请到朱亚文、小宋佳来加盟?

刘浩:就是剧本吸引了他们,当然这一次制片公司真的都很给力,包括演员的经纪公司也很给力,所以才促成了这次合作。两个演员的片酬是非常低的,不可想象的,主要还是因为他们都喜欢这个剧本。

记者:您能不能评价一下两位的表演?

刘浩:我认为他俩都是专业型、创作型的演员,都是可以当导演的。他们不是那种为了演戏而演戏的演员,有时候提出的某些小点子,比我想的都妙。比如,有一个情节是李五看到其他男人送妻子回家,他马上转过身不敢看,假装睡着,手却还紧紧攥着被角,这些细节都是朱亚文想出来的。这对我来说也是运气,因为现场我还有一堆的事儿要解决,假如演员不给力就麻烦了,所以这俩演员真的选对了。

记者:电影里还花了很大的笔墨来写他们之间的爱情,你觉得那个时代的爱情和现在有什么不同?

刘浩:记得去年我看过一篇文章,大意是说曾经的一切都是如此之慢,我给你写一封信都要多少天才能到,两人的情感也要走一世才能走完,这就是我们父母那一辈。这样的情感放在那个年代,就是司空见惯、不足为奇,现在看来却是很经典的、弥足珍贵的。现在的人都是说,“不行就掰了,就散了”。我的观点,不是说要死扛,就是对任何事情还是要有种敬畏心。

处女作柏林获奖之后卖挂历还债

记者:听说您在拍电影之前也当过几年记者?

刘浩:对,做记者让我有机会去观察这个社会,到今天都让我受益匪浅,就是无论任何事,媒体人都能透过现象看到它的本质,是一目了然的。我特别感激在媒体那些年。

记者:后来怎么又想去拍电影了呢?

刘浩:先是喜欢话剧,在上海跑龙套、写剧本。没多久第五代导演集体崛起,我就天天泡在上海艺术电影院里看电影。我觉得我也要去当导演,就去考了电影学院,念了三年书。但毕业之后,依然没拿到进电影圈的门票,因为我没有作品。后来就把之前上班的积蓄都拿了出来,又借了十几万,拍了第一个学生作业《陈默和美婷》。

拍完之后,我要还债,又开始在北京卖挂历,当然不是摆地摊,而是开了一个“皮包公司”,就是拿着北京的订金去深圳进货,赚那个差价,一年半就把债还了。这时候运气来了,柏林电影节来选片,把这部片子选上了,还拿了两个奖。由此开始了我的职业生涯。

后来,就跟《诗人》里李五的遭遇一样,一夜之间,电影的衡量标准又不是以文本为主了,而是票房。我一样也很苦闷,那时候找来的片子也很多,但我心里这个坎总过不去,要拍商业片我早就拍了,我这大龄青年入这一行干吗呀,想想还是做自己觉得最擅长的吧。

记者:您之前的几部作品几乎都入围了各大电影节乃至获奖,但是都没有在国内上映。是不是文艺片进入院线仍然相当艰难?

刘浩: 其实都是惯性使然。无非是我第一个电影是在柏林电影节起家的,又是个独立电影,接下来电影的气质似乎就朝着这个惯性去走了。我当然也希望我的电影能让更多人看到,让大家一块去分享。反正不去强求,时机到了就到了,因为我也不是靠拍电影来生活的,我又不供房、不供车、不养家,拿起包就可以走人的。比如《老那》,光这一剧本,全世界的奖金加起来就78万人民币,我就自己投资拍。

记者:这么多年您一直坚持拍文艺片,会不会觉得很孤独?

刘浩:不会的,我也不是坚持,都是随缘的。我拍电影是图干这一票我很快乐,如果它不能让我快乐,我何必干呢?当然了,我的生活习惯还是独来独往的,特别享受一个人的时光。其实我也不排斥拍商业片,我也是个俗人,我入行的目标就是要成为一个职业导演,无非是在剧本这一关,我能不能过。如果不能过,我去做,我就会憋得慌。但不排除有的商业片剧本非常好,那我会去拍。