横亘在生死之间的界线,正被日益更新的医学技术不断重新定义。“人工心肺”(ECMO)便是书写新定义的工具之一。

ECMO是英文“体外膜氧合”的缩写。这是一种体外循环设备,在人体心脏或肺脏出现衰竭时,该设备能起到临时替代作用。事实上,它并不是一种治疗手段,其意义在于为真正的心、肺恢复或进一步治疗赢得时间。这也意味着,当病人心脏停跳多时、心电图已经变成一条直线的时候,医生不再无路可走,ECMO很有可能会力挽狂澜。因而,它也被称为“挡在死神面前的最后一道防线”。

首都医科大学附属北京安贞医院副院长侯晓彤是国内最早开展这一技术的专家之一。20年来,面对着一次次生死抉择,他和团队如履薄冰,从死神手里抢回时间,为每一个生命全力以赴。

如今,他正奋力推动为这一技术注入国产基因,力争打破国外垄断,降低耗材成本,让更多的病患有机会得到ECMO的辅助和保护。

侯晓彤正对患者进行体格检查

首次破万

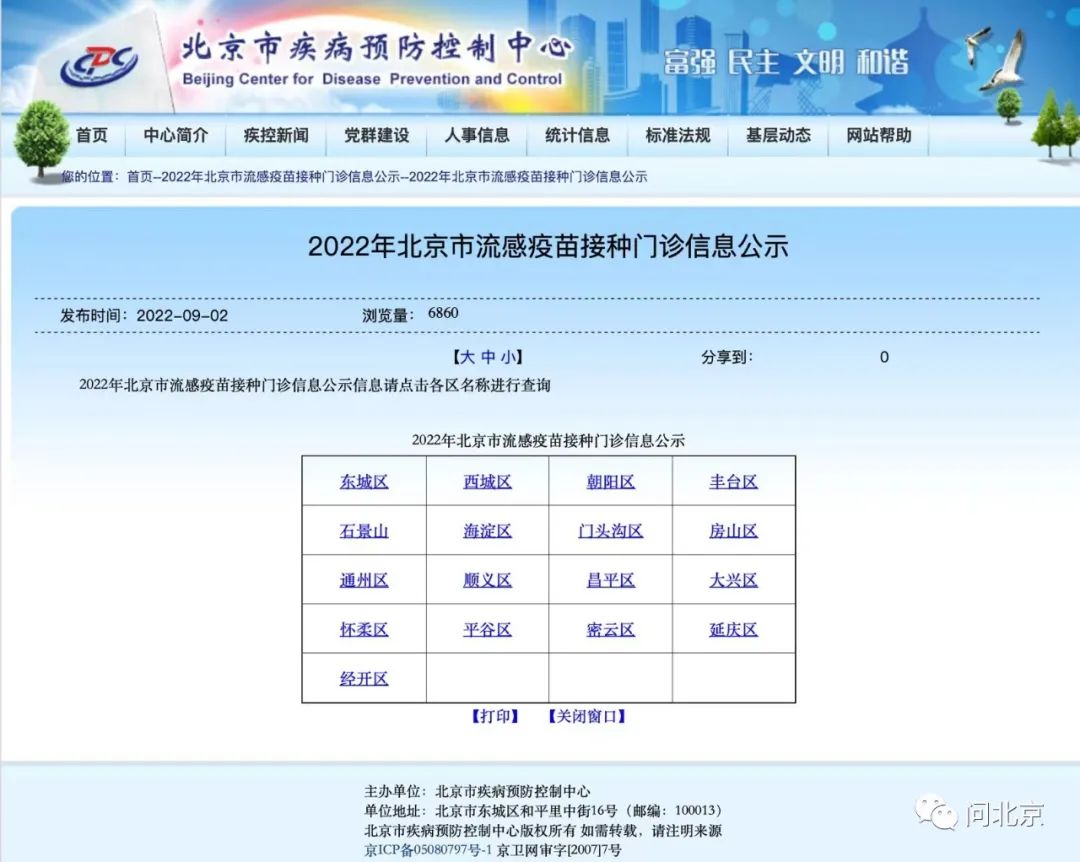

2022年6月,第六届中国体外生命支持年会上,身为中国医师协会体外生命支持专业委员会主任委员的侯晓彤公布了一组数字:2021年全国上报ECMO救治总例数为10656例,较2020年的6937例增加53.6%。

这是国内开展ECMO救治20年以来,年救治病例数首次破万。

冷冰冰的数字背后孕育的是生的希望。目前,ECMO的平均存活率为40%左右,这也意味着,因为ECMO,数千与死神打过照面的生命得以延续。“我们要救的病人,90%以上都是靠以前的技术根本救不活的病人,而我们又用ECMO把他们从死神手里拽了回来。”从零到万的突破,这一路走得有多么不易,侯晓彤作为见证者和推动者,深有感触。

我国于本世纪初引入ECMO,比国际上整整晚了30年。当时,侯晓彤还是安贞医院心外科的一名医生。“一开始,我们心外科对ECMO并不看好,因为它给人体带来的损伤很大。”侯晓彤回忆,当时更受心外科青睐的是一种叫做“人工心脏”的心室辅助装置。然而,2002年,这一被外国技术垄断的设备在中国停售,心外科大夫才又不得不将目光投向ECMO。这个意外让侯晓彤有机会对ECMO有了更多的了解,“技术的更迭让ECMO有了升级。虽然它依然会给人体带来损伤,但是损伤已经明显减小了,技术和理念也先进了。”

侯晓彤是最早接受ECMO技术培训的一批学员。2004年回到安贞医院后,他时刻准备着,希望能将这一技术派上用场。然而,任何一项新技术的落地都不是一帆风顺的,ECMO也不例外。“那是一段灰色的时光,初期要与各种并发症作斗争,死亡率很高。”侯晓彤从来不避讳这些血淋淋的教训。只有让别人看到这些教训,避开他走过的弯路,那些血才不算白流。

2009年甲流H1N1的暴发是ECMO在国内受到关注的一个重要时间节点。当时,在我国用ECMO救治重症感染者并没有先例。侯晓彤不辞辛苦地奔波于各大医院会诊,成功抢救回了多名危急重病人。在此期间,他还使用ECMO辅助救治了一名产后感染并发重度肺炎的患者,长达174天的“超长守护”,使患者重获新生,这也是当时亚洲乃至世界范围内报道辅助时间最长的病例。

“我记得特别清楚,那段时间有很多重症界的同行请我去讲ECMO。他们开始意识到,原来还有一种比呼吸机更终极的抢救手段。”在侯晓彤看来,H1N1的重要意义之一,就是让我国的重症专家们“看”到了ECMO。基于这些宝贵经验,在2013年H7N9型禽流感流行时,我国正式将ECMO写入H7N9相关重症的救治指南。侯晓彤对此深感振奋,“这与我们的推广是分不开的。”

随着经验的不断成熟,侯晓彤和团队也不断拓展着ECMO的使用范围,他率先将其应用在心内科急诊病人身上。慢慢地,ECMO的推广驶入快车道,很多医院都希望在这个技术高地上抢占一席之位。而此时,侯晓彤却变得冷静下来,他意识到:如果缺乏专业的操作人员,ECMO的不规范使用将不可避免。比如,当病人已经出血的时候安装ECMO,无疑是启动了死亡程序;如果病人死亡率是80%,碰到一个不成熟的操作者,死亡率就可能达到100%。只有当操作人员具备足够专业的知识与理念,才能将ECMO用在最合适的地方。

为了凝聚更多共识,2013年,侯晓彤牵头举办了国内第一届重症体外生命支持论坛,之后论坛改名为“中国体外生命支持论坛”并逐年举办,成为业界交流分享的重要平台。彼时,国内从事ECMO的专家都开始慢慢认识到,要在中国开展ECMO必须有规范培训和交流的平台,才能避免走弯路,跟上国际先进国家发展的脚步。因此,侯晓彤的邀请一发出,专家们纷纷响应。近几年在新型冠状病毒肺炎疫情治疗中发挥重要作用的重症专家邱海波、童朝晖、方强等,当时都给出了积极的回应。

之后,侯晓彤又倡议成立了中国医师协会体外生命支持专业委员会,牵头制定了治疗指南、共识,ECMO技术慢慢走上了蓬勃发展的正轨。其团队先后举办了ECMO学术会议10次、全国技术培训班及研修班51期,将该技术推广至30个省份的260家大型医院。2020年年初,新冠肺炎疫情告急,侯晓彤又牵头制定了ECMO救治的专家共识,主持了火神山医院前线医生ECMO培训,有效降低了患者死亡率。“看到越来越多的人因为我们的工作,得到ECMO的辅助和保护,让我们觉得特别自豪。”

两份名单

作为ECMO医生,侯晓彤几乎每天都在见证着生命的跌宕起伏,其中的惊心动魄,再杰出的小说家穷极想象也没法还原。

——一位身患暴发性心肌炎的姑娘,从河北老家被送到安贞医院急诊时,浑身肿胀得让人看不出她原来的清秀模样。经过一个多小时的心肺复苏,病人的状况没有丝毫好转,命悬一线。进行ECMO辅助后第1天,情况仍没有任何起色,全身的各个器官几乎都进行了替代,各系统循环也不理想。就在医护人员快要失去信心的时候,病人在治疗的第3天苏醒,10天后出院。现在她已经当上了妈妈,小日子过得有滋有味。

——刚当上妈妈4个月的年轻母亲,送医时心脏射血分数只有5%,这意味着,进入心脏的血液,只有5%被心脏射出,心脏基本已经停跳,随时可能死亡。在使用了大量血管活性药物以及辅助治疗手段之后,医护人员仍然无法维持她的循环稳定。生死关头,这名年轻母亲用手指写下“救救我,我不想死”。被这种顽强活下去的信念所打动,医护人员借助ECMO进行了全力救治,最终将她从死亡线上拉了下来……

这样的起死回生让侯晓彤和团队倍感振奋。然而,ECMO的结局并不总是这样美好。

——21岁的先心病大男孩,前后做了三次手术,最后一次手术连大血管和心脏瓣膜都进行了替换。术后情况太过复杂,侯晓彤和团队为他使用了两台ECMO辅助,心脏功能已无法恢复的小伙子只能等待着做心脏移植手术。然而辅助了22天之后,病人感染严重,移植手术无法进行,死亡的结局已经写定。意识清醒的男孩虽然不能说话,但被问及“想吃点什么”时,他写下了“喝可乐吃香肠”的最后愿望。当心愿得到满足后,这个男孩昏迷过去再也没有醒来。

——一位经过ECMO抢救后的病人,第2天苏醒,一周后心脏恢复。撤掉ECMO后,保留呼吸机的病人能吃饭,能写字交流。正在一切都向明朗的方向发展时,一周后,病人出现严重感染,继而多器官衰竭进入昏迷,离开了这个他满怀眷恋的世界……

“ECMO救治过程的曲折程度是常人无法想象的。”尽管已经从医20多年,无数次与死神较量,但提及这些早期的“遗憾”,侯晓彤内心还是无法平静,那些逝去的生命,让他心生无力和挫败感。“我总是会想,如果我们再努力点儿、再努力点儿,结局会不会就不一样。”

朝着微乎其微的可能性,侯晓彤带领团队从细处着手,不断创新技术手段,提升ECMO的救治效果。

根据血液回输路径不同,ECMO分为VV(静脉到静脉)和VA(静脉到动脉)两种模式:前者辅助呼吸,而后者能使心脏和肺脏两个器官都得到辅助。VA模式启用时,医护人员通常会在患者大腿根部最粗的股静脉内置入导管,把静脉血引出,通过膜肺的氧合以及加温等工序之后再泵回到股动脉当中。一般来说,使用的导管直径在0.5厘米左右,比血管略细。然而,由于抢救用药,加上危重状态血管的收缩,导管穿刺进去以后极易造成下肢缺血,严重的还会导致截肢。“这就相当于我们把病人的命救回来了,却把人家的腿搞没了,这对于我们医生来说是非常煎熬的。”

理论对这种情况是有指导建议的:装入导管后,医生可通过测试远端的动脉血压来判定下肢是否缺血,但可操作性并不强。“血管的收缩是动态变化的,可能我们测的时候感觉还可以,但是到了晚上情况又发生了变化。”早期,侯晓彤有个“笨办法”:24小时守在病人床前,时不时按压对方脚趾观察脚趾的回血情况。显然,这种方法并不可持续。“这个事情困扰了我们很长时间,特别打击我们开展ECMO治疗的信心。”

侯晓彤认为,对此医生不能心存侥幸,要把风险扼杀在摇篮中。为此,他提出了预防性远端肢体灌注的方案。“不管下肢会不会缺血,我们都提前装好预防设备。”之后,安贞医院ECMO救治病人的下肢缺血发生率仅为5.6%,远低于国际上的16%至42%,大幅度降低了ECMO引起的截肢。

之后,他又提出“差异性静脉氧回流”新理论,用上腔静脉引流简单策略解决上半身缺氧导致心、脑损伤的难题;率先利用ECMO联合主动脉内球囊反搏的方法有效促进心功能恢复,这一点还被写入了国际教科书;创立了ECMO预后精准评估体系,使病人撤机的成功率由国际上的59%提高至65%。

在侯晓彤的培训、讲座中,他经常会播放一部小片,片尾出现的是前些年在安贞医院使用过ECMO的患者名单:两列名单,当有幸存活下来的患者名单已经收尾的时候,死亡名单还有一大串。翻转这份生死名单,是侯晓彤不懈的追求。

伦理困境

团队中,侯晓彤的经验最丰富,每次使用ECMO时,同事们都会问他,“这个人能活吗?”前几年,面对这个问题,他总是会自信满满地给出判断,“这个病人活的机会大,可以上(机器)。”“这个病人希望不大,别上(机器)了。”他的判断很少失误。对此,他特别骄傲,“用当时的流行语来说,我有点儿飘了。”

然而,事实很快把他敲醒。那是一位心脏骤停的病人,经过两个小时的心脏按压和心肺复苏,情况依然没有好转。“一般超过一个小时的抢救,病人的死亡率就非常高了。”侯晓彤暗自忖度,这病人肯定活不了。然而,在家人的坚持下,团队还是给他上了ECMO。结果第2天,病人就醒了,第4天撤机,15天后出院。

这个病例与其说是给了他惊喜,不如说是一个很大的打击。再次面对是否上机的判断时,他变得更加谨慎。之前接受培训时,培训专家的一句话开始在他的脑海中反复响起,“ECMO做多了,你就变成了上帝,能决定人的死活。”显然,没有人愿意做这个“上帝”。

“这个伦理挑战在于,每个医生都不是神仙。我们都是根据科学知识和经验来做判断,总有一部分人受益比较小,生存率可能连10%都不到,这时候要不要去救呢?抢救一个病人,需要消耗很多资源,我们是不是每个病人都应该去试呢?毕竟,高昂的费用、有限的资源,换来的可能是一个无法预期的结果。”

侯晓彤说,ECMO是一个人工装置,具有“高风险、高损伤、高消耗”的特点。高风险指的是死亡率高,上了ECMO的病人,全世界的存活率也不过是30%至50%;高损伤,是指ECMO对全身的器官都有损伤,对血液的损伤最为严重,对于部分安装了ECMO的重病人来说,导致他们最终死亡的可能并不是原发病,而是相关并发症引起的死亡;高消耗不仅指的是医疗资源的消耗,家属的经济负担也是一大压力。

侯晓彤曾经遇到一位病人,是农民。当对方被告知还有这样一种抢救措施时,他毅然决然地说,“大夫你上吧,我去把房子卖了,把地卖了。”把房子和地都卖掉来救人,人要是没救回来,他们家人以后的生活怎么办?侯晓彤心里一惊,“我跟他们说了还有这种抢救手段,他们的良心便没法承受自己不再去拼一把,这时候我给他的压力可能远大于他的收益。”

从业时间越长,侯晓彤越深刻感受到ECMO对人类伦理的挑战。“理论上,我们是应该抢救所有的人,花一切代价来抢救。但有时候我们不得不考虑这些实际问题。”

这么多年过去了,面对这个问题,侯晓彤依然没有确定的答案。但他相信专业,相信医学。“我们只能保持医学精神,通过专业来研究判断什么样的病人可能会受益,与家属共同作出这个艰难的选择。”

进入医院管理层,对于一线的抉择,侯晓彤慢慢放手。他开始为ECMO发展谋划更加宏观的未来。让侯晓彤忧心的是,作为高端医疗产品,ECMO长期被国外垄断,全世界有能力生产的公司屈指可数。“我国ECMO设备和耗材长期依赖进口,成本居高不下,亟待国产化。”目前,北京安贞医院正在与国内高新技术企业联手,在ECMO相关装备及耗材设计研发、动物实验、临床试验等关键环节展开深度合作,高效推进产品各项技术攻关,结合临床救治中的实际需求,全力打造国内首款自主研发且兼具高便携性、多场景适用的ECMO系统。

“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。随着科学技术的发展,只要不放弃,就有新的希望。生与死之间,还有一个ECMO的距离。”侯晓彤说。安贞医院供图

(原标题:从零到万)

来源:北京日报 作者:牛伟坤

流程编辑:L021

版权说明:任何媒体、网站或个人未经书面授权许可不得转载、摘编或利用其它方式使用本网站上的文字、图片、图表、漫画、视频等内容。

未经许可即使用,或以此盈利的,均系侵害本网站著作权及相关权益的行为,本网站将追究法律责任。

如遇作品内容、版权等问题,请在相关文章刊发之日起30日内与本网联系。

联系方式:takefoto@vip.sina.com