1978年林乎加北京市委书记 决定扩招16800名高分落榜生

2018年9月13日林乎加先生与世长辞,享年101岁,尽管如此高龄,在我内心仍引起巨大波澜。我愿称他先生,师长,在我看来他是一位绝无仅有的师长,先生,我甚至愿称他校长。1978年5月,林乎加先生从上海市委书记任上调天津市委第一书记,正遇上78级招生,他拍板决定天津市扩大招生,引起全国瞩目;当年10月,他调任北京市委第一书记,78级已经开学,他又拍板决定北京也办大学分校,从78级高分落榜生中扩招了16800名本科生。

宁肯(小说家)

资料图

我是那16800名学子之一。如果不是林先生的扩招,我不知道这16800人命运会什么样?我命运会什么样?那年10月我在街上闲逛,19岁,无业,7月参加了高考,考了312分,落榜,白白的高考班复习半年多。此前,1977年底我的大部分没参加高考班的同学去了京郊农村插队,好多都是我的铁哥们儿。我本不是什么好学生,班里是个闹将,本该去插队的,很偶然上了高考班。我是高考班的另类,复习了半年多数学也没学明白高考考了21分。瞎折腾半年,几乎就是起哄(至少在有些人看来就是这样),所以落榜也觉得没什么,接着大街上晃,无方向,是去卖在大碗茶呢,还是接着去郊区插队都没想好,完全是一叶孤舟,无忧无虑,飘哪儿算哪儿,想不四大皆空都不行,什么都没有,连郁闷都没,绝对的皆空,19岁时间还长,人生虽就在边上呢,却感觉望不到边儿。

然后是上面,好像是云层里,不,云层的上面,传来北京要大办分校,300分以上的全部录取。我摇身一变成了大学生,由一个闹将真成了大学生,在我的同学中成为传奇。如果说我的一生都是个传奇,那么我的传奇从那时开始,人生出现拐点。这拐点与一个在天上做事的人有关,在天上做事的人你们应该知道自己在天上,能决定许多人的命运,林先生特别知道这点。

校门一边挂着大学名,另一边写着七十六中

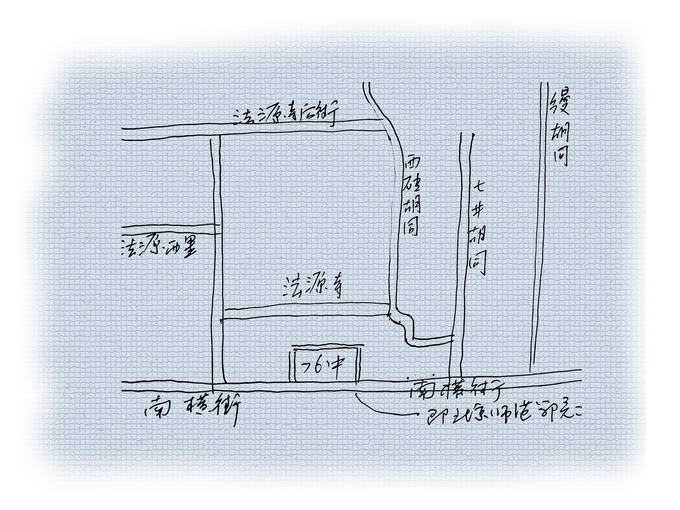

我上的是北京师范学院第二分院中文系,尽管比本校低一等,但还是戴上校徽与我那帮插队的哥们儿招摇过市。说扩招,走读,也没那么容易,本校没地方就得社会上找地方,准备了有小半年,到转年2月我才走进了大学。一个有点可疑的地方,大学座落在菜市西砖胡同,胡同很窄,对面一辆三轮并排一辆文体活动行车就满了,人就得贴墙上。快到南横街才稍宽,一个把角处有两扇铁门,一边铁门上有一个小门,北边大门边上挂着一个一看就是新牌子,写着我的大学的名字。很气派的一块牌子,不亚于本院,但另一边对称的地方却写着“北京第七十六中学”,粉笔写的,不知什么人顽强地写上云,斑驳的大铁门上也到处留着七六中的旧有的痕迹。再往里一看,只有一座四层红楼,一个篮球坏,一处篮球场一头的平房小院,另一头正对着教学楼的楼门口。严格地说连操场都没有,更别说足球场,这点比我原来的中学都不如。没有图书馆,没有阅览室,没有草坪,没有宿舍,没有树,就连一棵树都没,整个大学没有树的立锥之地。也没有食学号。没有主楼,就一座楼还主什么楼,没有游泳池,没有历史,没有文物,没有教授,讲师也没有,就是说没有老师,各班只有一个班主任,比中学还神奇。教授由本院每天临时用校车派过来,一个系派一名,教授在一个班讲,其它班看闭路电炕。中文系六个班,比本院人多多了,每个班教室前后都各有一台12吋的闭路电视,人们分成前后两拨看,坐中间的想看哪边看哪边,就特容易走神儿,犯困,颈锥疼。上了一个星期课还没见到教授,于是就跑到讲课的教室看。无论如何还是比电大强多了,电大永远见不到讲课的人,我们想见就见。

即便当时已感到很幸运,但也仍些怪怪的感觉。为了隆重记住考上大学的这个异常珍贵的日子,我决定从入学第一天开始记日记,从此直到毕业一天都没落过。现在请允许我翻开日记本的第一页,看看我当时的心情--

1979年2月2日,雪

终于盼来了今天--大学生涯的第一天。

早晨,我沿着漫天的风雪,步行了有二十五分钟,来到了北京师范学院二分院。这个分院只有一座红砖砌成的四层大楼和一个不算太大的操场。这座楼已经旧了,透过飞舞的雪花我看到了一个个自上而下的宽大的窗,窗帘看上去是那样柔和淡雅,我想,也许只有这点才像大学的样子吧。

我在二楼过道报了到,填了几张卡片,便到了自己所在的教室。教室收拾得很整洁,两台电视机分别摆在靠窗户的两边,教室里今天还没什么人来,看了看课程安排我就回家了。

作为不久前还街上晃的主儿,那篇日记还挺文艺的,还“窗帘看上去是那样柔和淡雅”“透过飞舞的雪花”,如果想到“文革”十年正好贯穿我的中小学一点都没糟踏,这点文艺也真算奇迹了,我都不知道哪儿学来的。同时透了复杂的心情,一种内敛的无法言说的东西。

第二天,2月3日,我记得特别清楚,分校新生18000人在首都体育馆集体举行了盛大的开学典礼,规模超过北京的任何一所大学,市委书记林乎加、教育部长李达讲话,感觉他们一个是校长,一个是书记。那真是蓬勃的年代,一个“有条件要上没条件创造条件也要上”的年代,讲话催人奋进,前景让人愉悦。北京歌舞团和中国杂技团联合演出了文艺节目,尤其是是杂技团的节目真是让人振奋,那么高难的不可思议的动作都做出来了,我觉得信心满满。

图书馆很快就建起来,几乎像战地图书馆,在主楼后面贴着围墙搭三间军绿活动板房,两间放书,一间是阅览室 ,铁艺书架,哪儿铁艺,现在这样叫惯了,就是铁书架,条凳,长桌,小窗,采光不好,但是年轻不要什么光,说实在的甚至黑天都能看书,月光,路灯,一点光就行,眼特好,心特明。图书馆几乎天天都进书,而且几乎全是名著,杂志越来越多,琳琅满目,主要是文学杂志,《诗刊》《收获》《十月》《花城》《当代》《萌芽》《青春》《丑小鸭》《青年文学》《上海文学》《北京文艺》《清明》《人民文学》《星星》《绿风》《个旧文艺》《小说月报》……太多了,而我在这儿借阅的名著《悲惨世界》《子夜》《九三年》《家》《大卫.科波菲尔》《骆驼祥子》《约翰.克利斯朵夫》……太多了,相声演员报菜名,我可以报书名,不亚于演员。冬天,严寒,风雪之中照样在板房中如饥似渴地看期刊,图书管理员姑娘脸冻得通红通红,我们的心也是火热得通红。书可以借走看杂志不行,但是跟姑娘混熟了有时也拿回有暖气的教室看,看我们太冷,浑身嘚嘚,脚底乱蹦,当死皮赖脸跟姑娘说能不能拿回看一会儿,姑娘往往痛快地一挥手:拿起吧。有时不仅在教室读,还拿回家读,第二天才还回。

先生之刘世儒

我住宣武区前青厂10号,是琉璃厂向西延伸的一条胡同,再往西是永光西街,从铁门胡同或八宝甸胡同穿出去就到了菜市口,往西路南,过马路对面就是西砖胡同,西砖胡同快走到头右手一条胡同是法源寺,如果北京师范学院二分院有后门的话,就对正对着法源寺,再往西南是牛街,礼拜寺,伊斯兰教协会——--俗称“大绿包”,这几个宗教场所我都去过,上学或下学没事一溜达就到了。许多地方,胡同名字我也可以像报菜名(蒸花鸭、蒸熊掌、蒸丸子……--)一样报出来。特别是西砖胡同,天天上下学路过,混在中小学生的人流中,至少有四年光景,西砖胡同大概是北京唯一的一条同时走着大中小学生以及大中小学老师的小胡同,正像我们的汽车、三轮、自行车混行一样,绝对的中国故事。

我的大学的看门老头还是原来76中的看门老头,由于我年轻时生着一张娃娃脸,而且也确实才毕业不久,每次进校门老头都会把我拦住,认为我是76中的学生。有几次我非常恼怒,浑不吝了,老头更认为是,死活抓住我不放。为大校看门,老头也是拼了老命,那时人们人们多有责任意识,使命感,上上下下都如此。

昔日校园所在南横街一带居民

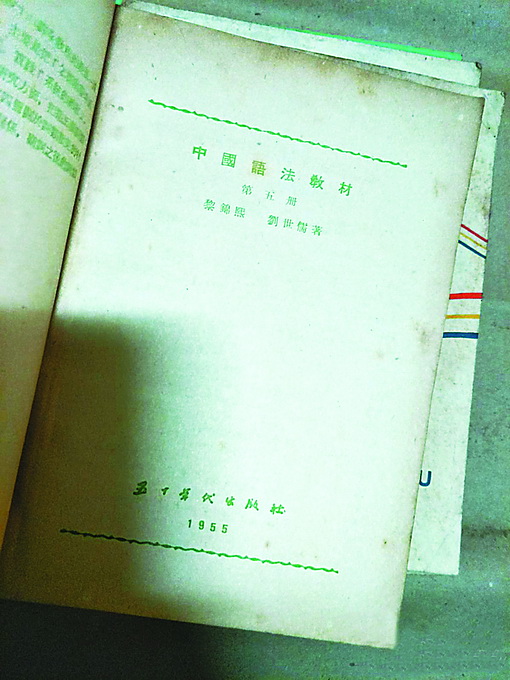

有一次上学,刚过马路就在西砖胡同口看见了刘世儒教授。由于本院送教师的面包车开不进胡同,刘先生只能步行一段。当时在我年轻的眼中刘世儒已经很老了,其实也不过五十岁,跟刘先生打招呼,并肩走,有一种走在不同时光的感觉,还不是穿越而是并置。刘世儒是黎锦熙的弟子,黎锦熙又是谁?五四新文化运动推动者,1915年在教育部任职,促成教育部改小学的“国文科”为“国语科”,以白话文取代文言文,他发起领导苏、浙、皖三省焚烧小学文言教科书运动,震动了全国,与钱玄同创办《国语周刊》。1923年,兼任北京大学、北京女子师范大学、燕京大学等校的国文系教授,与钱玄同、赵元任等组成国语罗马字拼音研究会。刘世儒与黎锦熙合著有《汉语语法十八课》《汉语语法教材》《论联合词组和复合名词》。

跟先生走着,当时并不知道先生有如此深的渊源与成就,十年浩劫刚过不久,脑子一片空白,知道什么,但是尽管如此仍感到某种隔世的不同。刘先生戴眼镜,镜片有圈儿,头发花白,微胖,不修边幅,胡子拉茬荐儿,穿一件长夹大衣,提一个黑色磨出白的皮包,皮鞋也大体如此。不修边幅的面部与旧了但笔挺的灰夹大衣构成不相称的对比,大衣的款式应是解放前的,在当时刚改必革开放的一片“蓝”中很另类。身材并不高,步幅小,类似擦着碰上地走,即使上课时间紧了快走,快走也几乎擦着地走。非常严肃,但上课时有一种极冷的幽默感,怪怪的说不上北方哪省的口音,尖而变形,讲:“二分院的桃花儿开了。”“老头子就老头呗,干吗还糟老头子?”“开”“糟”均拉着长声,是刘世儒标志性的讲课语言与风格,我们算是刘先生最后的弟子,后来一缅怀艳情起先生,每人都会重复好几句这样的那两句有调性话。刘先生讲语法,讲主胃谓宾,讲定语,状语,补语,顺便说一下半年以后我们只是英语还用闭路电视,其它课都改成了面授,本院加大了力度,源源不断地派,我们走读,他们走教。派来的大多是讲师,教授凤毛鳞瓜,刘世儒是一个,不知本院当初怎么舍得派刘世儒。

刘世儒先生曾参与编写的教材

刘世儒教了我们不到半年罹患肝癌,晚期。消息传来,我们这些好不容易有个教授教的学生脸都绿了,无比震惊,闻到消息当天晚上我趴在家里的被窝里在日记上写道:“班长宣布了消息,顿时全班上下无不大惊失色。刘先生是我们的好教授,是中国著名的大语法学家,他老人家只教了半学期的语法课,但却给我们留下了极深刻的印象。先生得了这样一个可怕的病,怎不令人心痛!在先生教我们课之前,我就连最起其码的语法常识都不懂(连主胃谓宾都没听说过),现在在先生的教授下,我的语法成绩在我的各门功课中是最好的。先生发给我们的讲义比一般的高等院校的讲义要难,在本院是给研究生讲的。我记得期末考试的那天先生来到我身边,亲切地看着我的答卷,我拿起已快答完的试卷送给先生,先生看了一会儿,忽然高兴地说:‘好,好,我还怕你们年龄小的学生学不好呢,好,答得不错!’我激动地对先生说:‘是您教得好!’我算是班上年纪最小的学生之一,先生平时怕我们学习有困难,经常教诲我们要努力学,哪点听不懂的,、不明白的就赶快问,那次我的考试成绩得九十二分,我真是从心里感激先生,然而先生却得了这样可怕的病,老天可真是瞎了眼……”

不久我们全体到八宝山送了先生,我觉得先生的意义绝不仅是教了我们知识,教了我们道德,还在于自他身上传递了一种东西,一种历史,一种说不清的薪火相传的东西。

写诗、学跳舞,感到自己像一个大写的人

我们班年龄最大的是老高三的,当年就考过一次大学,赶上文革没上成,上山下乡,一下暌违十年,再次高考,他上大学一年级,我跟他一样,不一样的是他孩子也上一年级了,他比我们有些年轻讲师还大,还像个讲师。这批人在我们班上本身就是知识与阅历的富矿,与他们为伍真的是非常占便宜,能从他们身上吸取多少营养?看得见的看不见的营养,正像刘世儒身上所散发的更为久远的人体信息。

许多年后我在小说《天.藏》专门写了一章“身体现象学”,我写道法国人马丁格初次见到仁波钦康玉尔大师,因为语言不通,只能终日坐在大师对面看大师修行。尽管语言不通马丁格觉得还是接受了一些教导,这教导不是通过语言而是通过大师的身体传递出来的。我写道:身体的语言有时胜过一切语言,康玉尔仁波钦静穆的身体和无所不在的目光所散发出的深沉、力量、宁静的气息,正犹如“身体之浴”,马丁格感到自己获得了深刻持久的启示。我还引用了梅洛庞蒂的观点:身体没有意识是无法想象的,成为一个意识,更确切地说成为一个体验,就是内在地与世界、身体和他人建立联系。梅洛庞蒂是胡塞尔的学生,但是突破了现象学的藩篱,达到了“身体”现象学——即“身/心现象学”的场域,也因此被认为是法国最重要的现象学家。这种专门描写与讨论身体感应与身体信息的小说书写,无疑追根溯源是可以追溯到我如此年轻地从刘世儒身上,从我的那些大我十几岁的同学身上。倘若当年我上的大学都是同龄人,身体相同,我能会有那强烈的感知能力吗?甚至能成为小说家吗?一切都是关联的,全息的,毛主席说没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨,在我看也没有无缘无故书写,没有无缘无故的天,也没有无缘无故的地。一方面被看门老头拒之门外,一方面对刘世儒这样知识化历史的身合格,老高三插队五湖四海这样的身体,我仍在成长的身体是怎样的紧张与幸运?

我必然地开始写诗,诗是我相对那些成熟的甚至过于成熟身体的天然的优势,以至诗让我快速地越过成熟者的履历,知识,年龄,同时又与这一切有关--在班里脱颖而出,脱离了班里最小的年龄群体,被班里“中等年龄”的群体所接受。所谓“中等年龄”群体是班里比我大五六岁的人,我同这批人中的一部分活跃分子成立了“陶然诗社”,创办“X旋律”的诗刊,定期活动,提交诗,朗颂,刻印。主要活动地点是附近的陶然亭公园。陶然亭民国时就是文人相聚之地,但我们并不知道,我们认为我们是横空出世者,时间开始了,一切从我们开始,十年空白之后就是这种事实上并不无悲哀的感觉。当第一期油印诗刊装订完毕,分发给同学,有个阴气很重的同学讪笑地说:“干吗不叫牛街诗社?”真的惹怒了我,那时满脑子雪莱,拜伦,那时没有后现代一说,要有我会欣然接受,本来就靠近牛街,要叫“牛街诗社”多酷。可当时我真想大嘴巴抽他,混乱的血都涌上来,可一想到是自己已经是诗人了,不是当年的玩闹了才慢慢地平复下来。任何时代都有阴阳怪气之人,简直不知他们是怎样构成,完全超越时代。尽管如此诗社成员最多时达了二十多人,占了全班人娄三分之强。我们在陶然亭的草地上野餐,读诗,跳舞,感到自己终于像一个大写的“人”。

是的,那是一个努力还原人的时代。说实在的“还原”起来并不容易,因为一切都太生疏了,或者从来没有过。比如舞会,跳舞,在我记忆中就从来没有过,是空白。但这又是人的生活,我们怎么可能不具有呢?但实际上本能里真的没有,所以跳起舞来特别笨,像我一个摔过跤的主儿怎么能搂着一个姑娘的腰舞,但是搂,跳,不管多不自然,不管架势多像后来唱歌的罗大佑,因为时间又开始了。嘣擦擦,嘣擦擦,这种“开始”当时就在鲁迅先生的文章读到,鲁迅到日本后也描写过“嘣擦擦”的情景“上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的‘清国留学生’的速成班,头顶上盘着大辫子……到傍晚,有一间的地板便常不免要咚咚咚地响得震天,兼以满房烟尘斗乱;问问精通时事的人,答道,‘那是在学跳舞。’”

1979年我们也重新开始学跳舞,感觉就像在槽里一样不自在,自由反而成为束缚,需要学习的东西。

许多先生都已远去,但所有的东西都留在了我身上

所以有时诗不来自书本,自然,而是来自人,人的气场,你对人的感应。来自人与人之间的差异,差异越大越有某种穿透性。除了刘世儒,给我印象深的还有教美学的刘鹤龄的高大与漂亮的堪称书法的板书,课毕整个深蓝色玻璃黑板就是一幅行为作品,此外我还第一次听到“美学”一词,非常不适应,怎么还有美学?美是资产阶级的,美是不好意思的——--这些七十年代沉淀下来的坚固的东西使劲抵抗着这个词,没有学问脑子一穷二白还挺固执,但美是无坚不摧的,刘鹤龄本身就是一种矗立的美。

教现代文学的鲍霁先生则是另一种美,一种随性随意有点大少爷的由来已久跳脱却又颇自嘲的风格,特别耐人寻味,他像刘鹤龄一样高,却瘦,衣服逛里逛荡,但讲课时自然手势又极洒脱,同时带着几乎是坏笑的智性。

而教外国文学的李淑湘,一位女先生,那种优雅要是与鲍先生演对手戏,那鲍先生绝对会败北,鲍先生先要把自己自贬到底或才有一点抵抗能力。李老师往那一站,天生就有一种优雅稳当,讲话极其温和,像一面镜子,谁都会不由得照照自己。《雅典的少女》《少年维特之烦恼》《上慰尉的女儿》从她嘴里一讲出来你就觉得有另一重天在打开,那几乎是我们不能抵达的地方。

大概只有教逻辑的张泽膏老师可以面对李淑湘,如果在舞台上。张泽膏是个异类,许多老师都有刚刚过去的年代的痕迹,张泽膏没有。脸白,抽象,类似一种有温度的石膏,悬浮的眼睛与脸不协调,又天生一体,即便偶尔一笑也是很远的笑,隔世的笑,他是超时代的人,任何时代抽象出来的人。当他有一次说坐飞机去哈尔滨讲课,我以为我没听清,问旁边同学说是。我觉得无法理解,我只小时在郊区的荒野上偶尔看到过天上的一点飞机,都会看半天,追着跑,直到看得融化在天里。他怎么可能坐着飞机去给别人讲课?对,给别人,他还能给别人讲?我这个一穷二白的白痴胡同里的玩闹,上了大学(哪怕总是拒绝我进时门的分校)真是开了眼,不仅是知识,见识,还有因为承载并溶化了知识而产生的“身体意识形态”。是的,张泽膏去外地讲比我听刘鹤龄说到文化宫给作家班讲课还新鲜,之前我已觉得不可思议了:还能给作家上课?我这个白痴就是这样接受着人生太多第一次的信息,且,我还要再强调一遍:是全息的信息,连人带学养的信息。

四十年了,许多先生都已远去,但所有的东西都留在了我身上。很多东西成为诗的东西,同样全息的东西,薪火相传的东西,无比坚定的东西。虽然历史不能假设,但我也还要问一声:如果没有林乎家加先生我会怎样?那18000人会怎样?或者从另一角度问:会有第二个林乎加吗?这些都无法问,只能是谜。

(原标题: 1978,林乎加,以及那些先生)