《世界文学》创刊65周年,北岛、莫言都是它的忠实读者

一本凝结了几代人精神记忆的刊物——《世界文学》,今年迎来它创刊65周年纪念。它的前身,连着鲁迅先生三十年代创办的《译文》杂志。半个多世纪中,它虽然也经历了文革被迫停刊、文革后复刊的过程,主编换过几任,但它留给读者的,始终是那素雅、大方、丰实而沉静的形象。如一艘俨然早已确定航线的舟船,引领着一代代中国作家,抵达世界文学最远的远端。

作者:高 兴 《世界文学》主编

它曾创造了无数的惊喜——时隔那么多年,北岛、多多、柏桦等诗人依然会想起第一次读到陈敬容译的波德莱尔诗歌时的激动;莫言、马原、阎连科、宁肯等小说家依然会想起第一次读到李文俊译的卡夫卡《变形记》时的震撼。它也曾留下无数回味,著名作家余华曾说:“《世界文学》在我最初的写作里起到了很重要的作用,当时对我产生影响的很多短篇小说大多是在《世界文学》上读到的。”青年作家阿乙则直言:“《世界文学》是我生活的重要部分,是我的思维、血液和视野。我们整整两代作者可能都受惠于这本杂志。”不惟文学圈,音乐人李健也曾说过:“中学时代常买的杂志,今年又开始订阅了。……文学教给了我几乎所有的事,包括音乐。”

《世界文学》不止于文学。因为一直遵循了鲁迅先生创办《译文》时所说的“多加图画”的传统,《世界文学》杂志从封面到内页选图,都由编辑、艺术家一起参与,将历年的《世界文学》排列起来,封面的图像本身,就可以构成一道中外美术精品的长廊。而著名的设计师宁成春、张守义等,都也在《世界文学》留下工作的印记。《世界文学》同时成为插画家乃至作家竞逐画艺的舞台。

文学是一种发现。而《世界文学》更是一种发现的联接。通过这份杂志,中外作家的精神世界实现了互动,众多翻译家也和读者之间,实现了互动。不同时期的读者,几乎都存有对《世界文学》的记忆,这记忆不仅是对杂志本身,有些还包括对在《世界文学》工作的编辑部成员。在外面世界看来,这些人的名字早已经是声名远扬的翻译家、作家,但在这个舞台,他们甘愿做一个编辑。

而作为有幸参加过《世界文学》活动、并长期得到杂志馈赠的幸运的媒体人来说,《世界文学》于我还有另一重意义,那就是看到它的价值,不断在时间的磨洗中更加熠熠生辉。尤其当每年的诺贝尔文学奖,将全球的书业媒体,指到出乎意料的名字与国度时,只要你悉心在这本期刊里查找,总能发现他们的身影作品。这同样包括美术作品。要知道中国在改革开放后刚举行东山魁夷展时,《世界文学》就已同步介绍了这位日本画家。也就是说,这本杂志的前瞻性,早已走在中国出版界的前面。

在我的书架上,至今还珍藏译林社所推出的《世界文学50年散文诗歌精选》。而在它创刊65周年之际,它和中信出版社合作推出的新结集,同样值得珍藏。我们在新书出版之际,做一期《世界文学》专题,共同回味的,其实不止是一本杂志的岁月、人与生活。

空气中的召唤

上世纪八十年代初,我还在北京外国语学院读书。出于爱好,更出于青春的激情,课余大量阅读文学书籍。诗歌,小说,散文,中国的,外国的,什么都读。不时地,还尝试着写一些稚嫩的文字,算是个准文学青年。在上世纪八十年代,不爱上文学,在我看来,简直就是不可能的事。那真是金子般的年代:单纯,开放,真实,自由,充满激情和希冀,个性空间渐渐扩展,整个社会都在倡导读书,鼓励思考、创造和讨论,号召勇攀科学高峰,就连空气中都能感觉到一种积极向上的氛围,闪烁着理想主义和浪漫主义的光芒。

当时,杨乐云先生已在《世界文学》工作了二十多个年头,临近退休,开始物色接班人。通过印象、文字和长时间的通信,杨先生确定了我对文学的热情,问我毕业后是否愿意到《世界文学》工作。“爱文学的话,到《世界文学》来工作,最好不过了,”她说。那一刻,我仿佛听到了空气中的召唤。

从小就在邻居家里见过《世界文学》,三十二开,书的样子,不同于其他刊物,有好看的木刻和插图。早就知道它的前身是鲁迅先生创办的《译文》。解放后,茅盾先生在北京与其说创办,不如说又恢复了《译文》,后来才更名为《世界文学》的。有很长一段时间,我索性称它为鲁迅和茅盾的杂志。不少名作都是在这份杂志上首先读到的。我所景仰的冯至先生、卞之琳先生、季羡林先生等文学前辈都是《世界文学》的编委。于我,它有着难以抗拒的魅力。我当然愿意。

“你还是多考虑考虑。这将是一条清贫的道路。”杨先生建议,脸上露出严肃的神色。为让我更多地了解《世界文学》,也让我感受一下编辑部的氛围,杨先生安排我利用假期先到《世界文学》实习。

1983年7月,我从西郊坐了好几趟车,来到建国门内大街5号,第一次走进中国社会科学院大楼,第一次来到《世界文学》编辑部。在过道里,正好遇见高莽先生,他高大威武,身著沾有不少颜料的工装服,一副艺术家的样子,握手的刹那,大声地对我说道:“要想成名成利,就别来《世界文学》。”

那个年代的编辑

我明白高莽先生的意思。那个年代,当编辑,就意味着为他人做嫁衣。编辑部的不少前辈就是这样严格要求自己的。几乎所有时间,他们都在阅读原著,寻找线索,挖掘选题,寻觅并培养译者。我和杨先生接触最多,发现她做起编辑来,认真,较劲,甚至到了苛刻的地步。她常常会为了几句话,几个词,而把译者请来,或者亲自去找译者,对照原文,讨论,琢磨,推敲,反反复复。有时,一天得打无数个电话。那时,用的还是老式电话,号码需要一个一个转着拨。同事们看到,先生的手指都拨肿了,贴上胶布,还在继续拨。在编辑塞弗尔特的回忆录时,光是标题就颇费了先生一些功夫。起初,译者译成《世界这般美丽》。先生觉得太一般化了,没有韵味。又有人建议译成《江山如此多娇》。先生觉得太中国化了,不像翻译作品。最后,先生同高莽、苏杭等人经过长时间酝酿,才将标题定为《世界美如斯》。世界美如斯,多么典雅而又韵致。先生告诉我,菲茨杰拉德的著名中篇《了不起的盖茨比》也是《世界文学》首发的,译者最初将标题译为“伟大的盖茨比”。研读作品后,李文俊先生觉得这一译法尚不到位。“great”在英语里实际上有众多含义,既有“伟大的”基本意思,也有“真好”、“真棒”、“了不起的”等其他含义。而用“了不起”来形容盖茨比恐怕最为贴切。于是,中国读者就通过《世界文学》读到了《了不起的盖茨比》这部汉语译著。为几句话几个词而费尽心血,这样的编辑,如今,不多见了。

《世界文学》选材向来极其严格,决不滥竽充数。常常,一个选题要经过长时间酝酿,斟酌,反复讨论,还要物色到合适的译者和作者,方能获得通过。稿子到后,还要经过一审、二审和三审,方能备用。刊用前,还要再过发稿审读这一关。不少优秀作品就是如此磨出来的。每每遭遇优秀的作品,杨先生总会激动,眼睛发亮,说话声都洋溢着热情:“好极了!真是好极了!”随后,就叮嘱我快去读,一定要细细读。读作品,很重要,能培育文学感觉。先生坚持认为。在她心目中,作品是高于一切的。有一阵子,文坛流行脱离文本空谈理论的风气。对此,先生不以为然。怎么能这样呢?怎么能这样呢?她不解地说。

“读到一个好作品,比什么都开心。呵呵。”这句话,我多次听先生说过。

高莽、李文俊、金志平、杨乐云、苏杭等前辈都既是出色的编辑,又是优秀的作家、译家或画家。但他们当编辑时就主要“为他人做嫁衣”,只是在退休后才真正开始投入于翻译和写作。瞧,这就是那个年代的编辑。

仿佛在开联合国会议

八十年代,编辑部人才济济,最多时共有各语种编辑近三十人,分为苏东组、英美组、西方组、东方组和秘书组,每周一必开例会,先是主编、副主编、编辑部主任和各位组长碰头,随后再招呼全体编辑开会,主要讨论选题、组稿和发稿。各语种编辑在介绍选题时都会自然而然地夹杂一些外语,比如作家名、作品名等。这时,你就会听到英语、法语、俄语、德语、日语、朝鲜语、阿拉伯语、捷克语和罗马尼亚语先后响起,此起彼伏,十分热闹。头一回参加这样的会议时,我不由得产生了一缕幻觉:仿佛在开联合国会议。某种意义上,《世界文学》就是一个文学联合国。

有意思的是,每位编辑受专业影响,举止和行文上都会多多少少表现出不同的风格。总体而言,学俄语的,豪迈,深沉,稍显固执;学英语的,幽默,机智,讲究情调;学法语的,开明,随和,不拘小节;学德语的,严谨,务实,有点沉闷;学日语的,精细,礼貌,注重自我……当然,这并非绝对的,事实上常有例外。记得有一次,几位前辈在为我们几位年轻编辑讲述编辑工作的意义。高莽先生以一贯的豪迈说:“马克思当过编辑,恩格斯当过编辑,列宁当过编辑,毛泽东当过编辑,周恩来当过编辑,历史上无数的伟人都当过编辑……”正说得激动时,李文俊先生轻轻插了一句:“可是,他们后来都不当了。”会议气氛顿时变得轻松和活泼。高莽先生毫不在意,也跟着大伙哈哈大笑。事实上,正是这些不同和差异构成了编辑部的多元、坦诚和丰富,一种特别迷人的气氛。

冯至先生参加《世界文学》纪念会

高莽,或者乌兰汗

高莽先生是那种你一见面就难以忘怀的人。高高大大的东北汉子,倒是同他的笔名“乌兰汗”挺般配的,总是一副大大咧咧的样子。他翻译时喜欢署名乌兰汗,画画时才署名高莽。凡是接触过他的人,都会被他的热情、豪爽、乐观和善良所感染。外文所长长的过道上,只要他一出现,空气都会立马生动起来。倘若遇上某位年轻美丽的女同事,他会停住脚步,拿出本子和钢笔,说一声:“美丽的,来,给你画张像!”说着,就真的画了起来。他自称“虔诚的女性赞美者”。

他总是调侃自己在编辑部学历最低。可这位“学历最低”的前辈却凭着持久的热爱和非凡的勤奋,基本上靠自学,在翻译、研究、写作和绘画等好几个领域取得了不俗的成就,绝对称得上跨界艺术家。他主持工作期间,《世界文学》同文学界和艺术界的联系最为密切了。常常有作家、画家、译家和演员来编辑部做客,大多是高莽先生的朋友。有段时间,为了扩展编辑们的艺术视野,高莽先生倡议举办系列文化讲座,并亲自邀请各路名家来主讲。印象中,小说家邓友梅来过,戏剧家高行健来过,指挥家李德伦来过,漫画家方成来过,评论家何志云来过。讲座完全无偿,顶多赠主讲人几本《世界文学》。我们都明白,这其中有着高莽先生的友情。

记得刚上班不久,高莽主编就带我去看望冯至、卞之琳、戈宝权等编委。登门前,他都会买上满满一袋水果。在这些老先生面前,我都不敢随便说话,总怕话会说得过于幼稚,不够文学,不够水平,只好安静地在一旁听着,用沉默和微笑表达我的敬意。写出“我的寂寞是条长蛇”的冯至先生有大家风范,端坐在书桌边,腰板挺直,声音洪亮,不管说什么,都能牢牢抓住你的目光。翻译出脍炙人口的《海燕》的戈宝权先生特别热情,随和,笑容可掬,亲自沏茶递水,让人感觉如沫春风。而卞之琳先生清秀,瘦弱,静静地坐着,眼睛在镜片后面闪着光,说话声音很柔,很轻,像极了自言自语,但口音很重,我基本上听不懂,心里甚至好奇:如果让卞先生自己朗诵他的《断章》,会是什么样的味道?

可以明显地感受到高莽先生对这些先辈的敬重和欣赏。正因如此,他也想让我们这些年轻编辑多多接受他们的教益,哪怕仅仅目睹一下他们的风采。这都是些了不起的人哪,他由衷地说。晚年高莽不止一次地提到冯至先生的一首题为《自传》的小诗:

三十年代我否定过二十年代的诗歌

五十年代我否定过四十年代的创作

六十年代、七十年代把过去的一切都说成错

八十年代又悔恨否定的事物怎么那么多

于是又否定了过去那些否定

到底该肯定什么,否定什么

进入九十年代,要有些清醒

才明白,人生最难得到的是“自知之明”

“要有点阅历的人,才能明白这首诗的深意,”高莽先生轻声地说道。不知怎的,我总也忘不了他说完此话后的片刻沉默和眼神不经意间流露出的忧伤。

高莽先生

种子的志向

阅读,选题,组稿,编稿,已成为我工作和生活的基本内容。除去稿子,还要大量阅读其他书籍。阅读面,自然也日渐宽阔。光从《世界文学》就读到多少独特的作品。卡夫卡的《变形记》,福克纳的《我弥留之际》,马尔克斯的《迷宫中的将军》,帕斯的《太阳石》,米利亚斯的《劳拉与胡里奥》,莫勒托瓦的《会说话的猪》、格拉斯的《猫与鼠》,门罗的《善良女子的爱》,赫拉巴尔的《过于喧嚣的孤独》,曼德施塔姆、叶芝、布罗茨基、兰波、波德莱尔、休斯、奥利弗、勃莱、里尔克、博尔赫斯、阿莱克桑德莱、博纳富瓦、霍朗、沃尔克特、希姆博尔斯卡、雅姆的诗歌,川端康成、塞弗尔特、米沃什、普里什文的散文,都在我的记忆中留下了印记。诗人沈苇在一次研讨会上说:“我愿意把中国作家分成两类:一类是读《世界文学》的作家;一类是不读《世界文学》的作家。”他的言外之意是:《世界文学》完全可以成为衡量一个作家水准的坐标。我同意他的说法。

但惶恐和压力恰恰源于读者的认可,同样源于《世界文学》的深厚传统。我一直在想:什么是理想的文学刊物?理想的文学刊物,应该是有追求的,有温度的,有独特风格和独立气质的;理想的文学刊物,应该同时闪烁着艺术之光,思想之光,和心灵之光。理想的文学刊物,应该让读者感受到这样一种气息、精神和情怀:热爱,敬畏,和坚持。事实上,坚持极有可能是抵达理想的秘诀,是所有成功的秘诀。理想的文学刊物应该让读者感受到从容、宁静和缓慢的美好,应该能成为某种布罗茨基所说的“替代现实”。理想的文学刊物,应该有挖掘和发见能力,应该不断地给读者奉献一些难忘的甚至刻骨铭心的作品,一些已经成为经典,或即将成为经典的作品。卡尔维诺在谈论经典时,说过一段同样经典的话:“这种作品有一种特殊效力,就是它本身可能会被忘记,却把种子留在我们身上。”理想的文学刊物就应该具有这样的“特殊效力”。理想的文学刊物就应该永远怀抱种子的志向。理想的文学刊物还应该有非凡的凝聚力和号召力,能够将一大批理想的作者和理想的读者团结在自己周围。如果能做到这些,一份刊物就会保持它的权威性、丰富性和独特性,就会起到引领和照亮的作用,就会以持久的魅力吸引读者的目光。我们也深深地知道,要真正做到这些,会有多么艰难,需要付出多少心血。

惶恐,而又孤独。置于语言之中的孤独。置于文学之中的孤独。喧嚣之中的孤独。突然起风之时的孤独。告别和迎接之际的孤独。“谁这时孤独/就永远孤独”。

在孤独中,将目光投向一排排的《世界文学》。六十五年,三百八十期,日积月累,《世界文学》译介过的优秀作家和优秀作品究竟有多少,实在难以计数。肯定是一片茂密的林子。那片林子里,有一代代作家、译者和编辑的心血和足迹。林子里的每棵树都有无数双眼睛。它们也在望着我们呢。一步,一步,温暖而神圣的孤独。一步,一步,即便困难重重,我们也唯有前行,唯有把每一天、每一年都当做新的开端。谁让我们是《世界文学》人呢。

2018年7月10日凌晨

新书

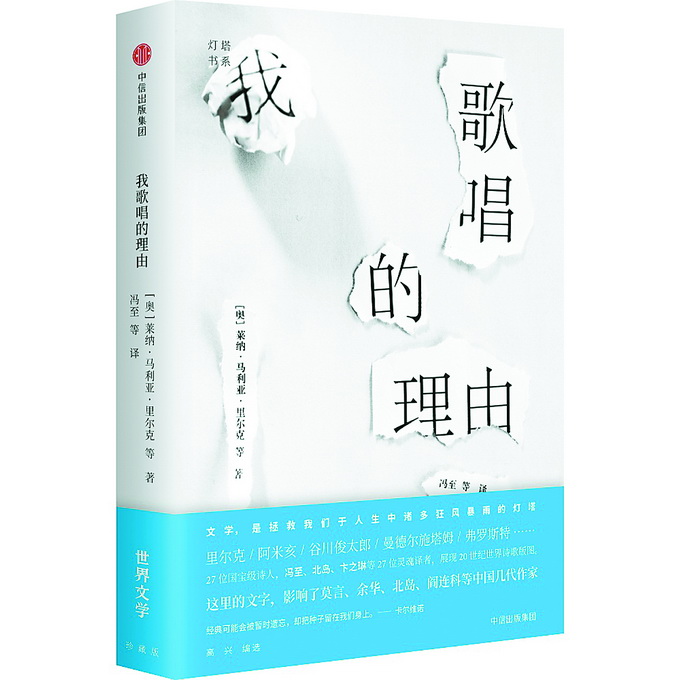

《我歌唱的理由》是20世纪最具代表性的诗人作品结集,展现了20世纪世界诗歌版图。27位诗人,分布世界各国,所属流派也不尽相同,但都展现出人们心底极为隐秘的心绪和尤为深切的渴望。对应篇目的译者大多是一流的诗歌翻译家,其中许多人身兼诗人和译者双重身份,对诗歌有特别的亲近感,对文字有虔诚的敬畏心。这是一部精雕细琢的诗歌集,也是一部值得一生珍藏、以飨后辈的文学经典。

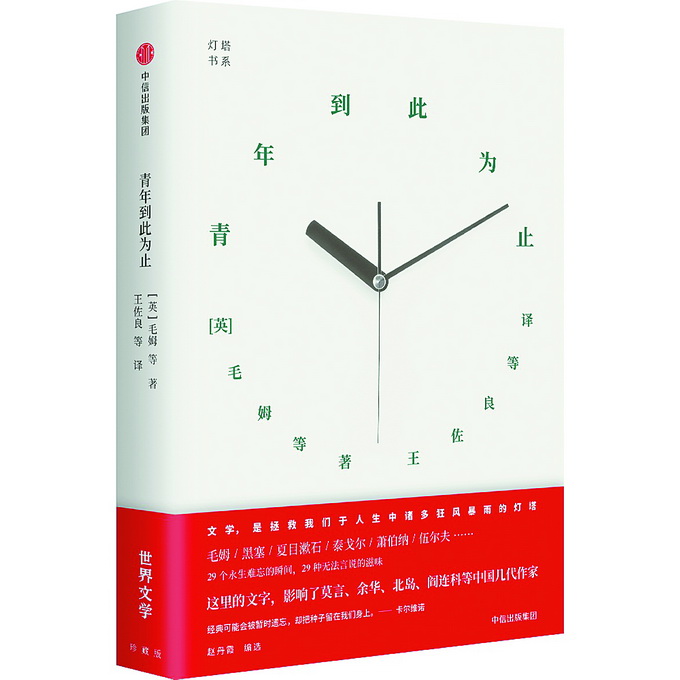

《青年到此为止》是珍藏书系中的散文集,收录了29篇经典名家散文。读罢《青年到此为止》《现代书信》《我与绘画的缘分》,你会惊讶毛姆、伍尔夫和丘吉尔竟能如此坦诚而又不失幽默地与你分享人生智慧;读罢夏目漱石的《梦十夜》和《紫式部日记》,你会从他们对自然风物的吟咏中领悟日本文化中“物哀”的精神传统……

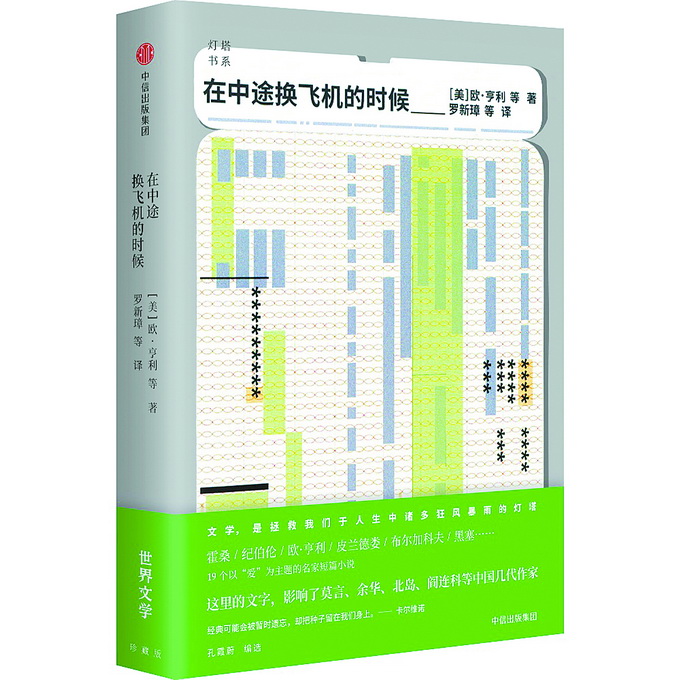

《在中途换飞机的时候》是珍藏书系中一部以“爱”为主题的小说集,收录了《世界文学》杂志创刊65周年以来刊载的19篇以“爱”为主题的经典名作。作者多是享有世界级声誉的文学家,如霍桑、纪伯伦、欧亨利、皮兰德娄、布尔加科夫等。所选篇目皆为具有深刻现实意义的佳作,多角度阐释了“爱”作为人类永恒情感的复杂性与多样性。

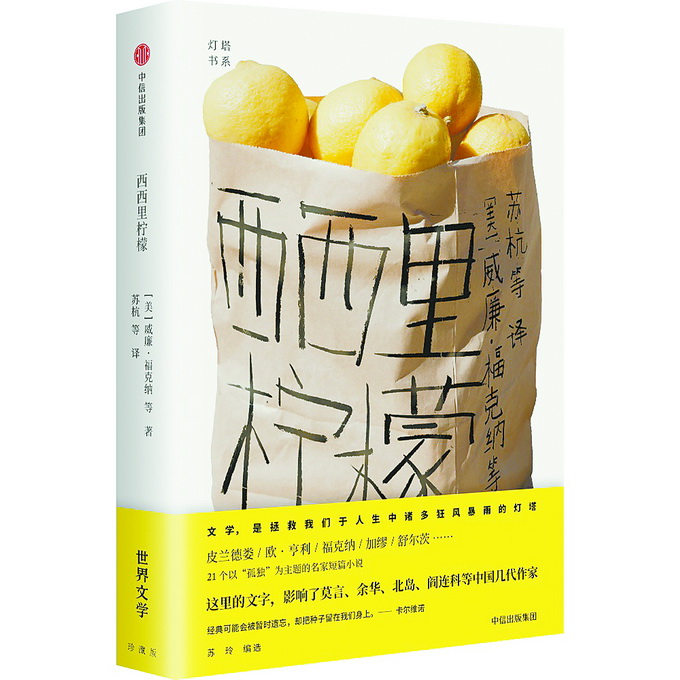

《西西里柠檬》则从《世界文学》三百余期中“打捞”出二十个以“孤独”为主题的经典短篇小说。整本书里出现了形形色色的孤独灵魂:孤傲的爱米丽为陪伴死去的爱人而与世隔绝;象征爱的“西西里柠檬”被心爱的女友丢弃,长笛手被身处异乡暗夜的孤独所吞没;而缺失父爱的小女孩,在孤独中想象出一个奔跑的爸爸……带领读者感受文学大师笔下孤独的灵魂诉说。