专访黄锦树:携获奖作品《雨》畅谈马来西亚华文作家的实验与文化承担

4月25日,马来西亚华文作家黄锦树以最新的小说集《雨》,与贾平凹的《极花》一起获得第一届“北京大学王默人—周安仪世界华文文学奖”。借由这个以世界范围内华语文学为评选对象的奖项,黄锦树和以他为代表的“马华文学”(马来西亚华文文学)跃入大陆读者视野,带来一种全然陌生化的阅读体验。

作者:张玉瑶

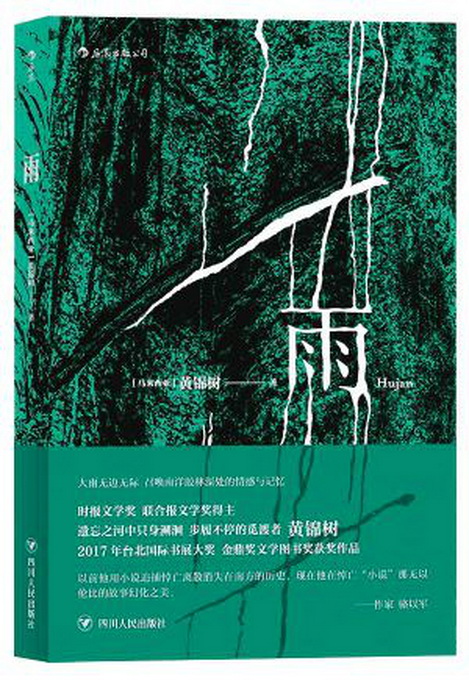

《雨》 黄锦树 后浪出版公司

迷离旖旎的胶林气息、梦魇般破碎的故事、混杂着闽南土语的个人化表达,《雨》的写作让大陆尤其是中原,看到汉语在遥远而未知的热带南方有着何种独异的生长姿态。借此机会,书乡周刊对黄锦树进行了专访。

误解中的胶林故事

小说集《雨》近来在大陆出版,距黄锦树上一部在大陆出版的小说《死在南方》(山东文艺出版社)已经过了11年。后浪出版公司编辑朱岳说,《雨》两个月里已经加印三次,这个销量之前从未想到。在国内纯文学出版中,这已经是极佳的成绩了,况且黄锦树还是一个相对来说比较陌生的“外来者”。

对于这意料之外的畅销,从南方来的黄锦树好意地笑了笑:“读者可能只是感受到一种不同的韵律,也可能是误解啦。不过有些误解是美好的,就接受它。”他的话语间,有浓重的闽南语口音。

一个小时的采访中,黄锦树说了好几遍“误解”。“误解”在他这里并不是个有感情色彩的词汇,而是更贴近一种文学史的现实。就像得奖这两天,黄锦树和很多人吃饭,大家都客客气气,但也没有几个人跟他细聊作品,就连对谈场合,“恐怕也误解蛮深的,(我)这种写作和中国内地差别很大”。

误解的发生是必然的。大陆读者能从黄锦树笔下嗅到浓密的南国气息,感受雨林的生猛蛮力,但对他所在的华人族群、他所经历其中的南洋华裔历史,包括华人和马来人关系如何、有什么样的宗教信仰、马华文学史、当代大马的教育史等等,常常一无所知,也很难通过小说去进入,理解的沟壑从一开始便悬在当中,无法消除。因而当有人问他《雨》中的小说为何常给人一种断续未竟之意时,黄锦树只能归之为对其“韵律”的未能掌握,一种语境外的失调。“整个语境完全是陌生的,写作有想象的对话对象,对这个脉络不熟的读者,只能看到故事”——或者关注“技巧”,对于文学奖的评委来说。

如果一定要去追索“故事”,《雨》可能显得对读者有些不那么友好,但绮丽万端,充满了想象与间离化色彩,是一场如狂风暴雨般变奏的文体实验。黄锦树用绘画的做法,把“雨”标识为作品一号、二号、三号……直到八号,在小画幅的有限空间和有限元素内,做变奏、分岔、断裂、延续。生活在胶林里的一家四口和他们的朋友,如台湾作家朱天文在序言中所说,人物作为基本元素,从事着众多不同组合,“展现出一次从精神到样貌,无碍无阻的变形记,迅速之诗”。变动不拘中,惟有雨与鱼形独木舟两种意象居常其中,像一个上古的洪水寓言。

黄锦树的许多故事都发生在胶林里,一个对内地读者来说陌生而神秘的所在,然而却是下南洋的华人最习以为常的生活场景,也构建了他自己童年迄青少年时期最深刻的经验。一代代割胶谋生的华人把自己封闭起来,与其他社群隔绝,在森林里过完一辈子,黄锦树的父母也是如此。在他及许多马华作家那里,胶林写作构成了一种长长的文学传统,投射着一代人的成长经验。他笔下的胶林凄迷而阴鸷,结着丰硕的榴莲、芒果、红毛丹,也隐藏着吃人的老虎、族群的械斗、外族的屠杀,凶机四伏,坦荡袒裼的爱与死,纷纷是大陆华语文学中不曾见过的奇景。只是在景观之下,一旦试图经由那些带有浓厚地域色彩的文句向更深处的历史感行进时,就会发现在胶林深处,有一种烙印在黄锦树和其他马华文学作家身上的传记性的东西,无法被我们已有的认知替代。它们构成隔阂,或是“美好的误解”。

黄锦树理解这种“误解”。他长年在台湾研究文学,作为一个外来者,对中国文学包括地域性的台湾文学,也花了很长很长时间,读了很多很多文本,才能慢慢洞悉其内部的视野。同理,“中原对马华的理解没有根基,也不太可能唤起大陆读者的审美感受,这个过程是漫长的。”

南方之南来的异乡人

哈佛大学东亚系教授王德威说,黄锦树的作品有杀气,“字里行间溅着血光”,颇像鲁迅式的“我以我血荐轩辕”,“我们的文坛假情假意惯了,突然来了个拼命三郎”。所谓“拼命三郎”,内在于其文本,也外化于他自身。作为在台湾马华文学的领军人物,他一生的经历和写作都与民族国家的宏大命运联系在一起。

黄锦树祖籍福建漳州,祖父母那一辈南下马来亚,成为下南洋华人大军中的一员,到父亲这辈便是土生土长的了。1963年,马来亚联同新加坡、沙巴及砂拉越组成了马来西亚,四年后的1967年,黄锦树出生于靠近新加坡的柔佛州。祖辈自出国后一直以面目模糊的华人血缘关系在南洋殖民地生活,而到他这里,“天降”一个全新的国籍身份。民族国家建立所带来的政治认同与文化认同的分割,深深影响到他后来的经历。

和许多华人后代一样,童年和少年时的黄锦树虽长在马来西亚,却一直生活在华人族群中,说闽南或广东方言,上中文学校,受中文教育。但马来华裔学生从华文中学毕业后,文凭不被当地大学承认,不能升学。在这种情况下,黄锦树像当时不少大马华裔青年一样,19岁那年选择以侨生的身份负笈去台湾留学,继续完成教育。在当时的语境中,“侨生”更像是个政治定义,在前辈赴台作家如李永平温瑞安那里,“会很当真,努力把自己中国化”,但到黄锦树这一代,“我们清楚意识到马来西亚身份不可能变成中国人”。

黄锦树到台湾的次年,即1987年,台湾宣布解严。轰轰烈烈的台湾本土化运动让侨生受到启发,开始思考和关怀他们的“本土”——南方之南的马来半岛。黄锦树也参与其中,梳理和研究马华文学史。当时马华本土文坛主流还是现实主义创作,落后于新潮涌现的台湾,也落后于正接受现代主义和魔幻现实洗礼的大陆,这种创作上“时间差”的存在,使得时年仅二十来岁的黄锦树予以直言批判,引起马华文坛巨大争议,余震波荡至今。

黄锦树在台湾一路读完了中国文学专业的本科、硕士、博士,毕业后在台湾暨南大学中文系任教至今,主业是做文学研究,写小说倒是副业。从19岁到现在,匆匆三十余年,在台湾的时间已经超过了在马来西亚的时间,但黄锦树的小说里,写的还是故乡的胶林。很多人问他,家乡写完了怎么办,为什么不写台湾?在他看来,这是个“名列第一的蠢问题”。但也不能不回答,于是一概抛出一个诡辩式的标准答案:“我的写作就是我的台湾经验。”

这个回答背后,本身喻示着一种错位。在台湾这么多年,黄锦树对自己的身份和写作依然有一种敏感,这种敏感是环境赋予的。“我在台湾写作,台湾读者不太看的。他们看我的论文,但不看我的小说。因为他们一看我的小说,就觉得‘诶,是外来的’。”这种“外来”比骆以军们的外省身份还要“外”,只要一说话,就会被点破,“是这样一个结构,改变不了,只会越来越严重”。之于更北的大陆、更北的中原,亦复如是,其文本中“外来”的灼热滂沱的南方经验,只增不减。

让马华文学被看见

与黄锦树对话,很难只围绕他一人而不蔓延到马华文学的全景上去。在北大颁奖时,他借地理位置调侃道:“这是马华文学界得到的‘最北’的文学奖,可能也是最高的。”而台大中文系教授高嘉谦说:“你很容易看到,黄锦树在他自己的小说背后有他自己的伦理承担,他让马华文学以及马来西亚华人史被看见。”

“被看见”,不仅与其创作者,也与其文学研究者的身份有关。黄锦树本人对马华历史和文学有系统的思考,多次指出马华文学在华语文学中的位置,是一种反讽式的“没有位置的位置”。在中国当代的学术分类中,马华文学往往被归属于“台港暨海外华文文学”的“暨”后面,忝居末座,甚至位居附录。这是个位置,也不是个位置;那顺序,既是叙述次序,同时也是个价值排序。

在台湾,他曾被提名两次联合报文学奖,但“根本没有讨论,评委们也许连看都不看”。台湾文学奖越来越本土化,越来越保守和狭隘,“我们现在更加清楚地被放在外部的位置”。这次的王默人奖是颁给世界范围内华文文学的,但黄锦树开玩笑道, “主要还是王德威评委说服其他评委”,可能是个“礼貌性得奖”。虽然都是用华语写作,但内部的断裂大于继承,主流华语写作对他的“这一种”是否真正接受、在什么层面上接受,他多少还保留了些怀疑:“我不知道这里的文学评论成熟到什么程度,是不是可以接受一个自己系统外的东西,还是在用自己既有的框架去理解。”

“大英帝国版图曾经横跨半个地球,英语文学或许因此比较习惯接受各种地域性的差异,很多优秀作家都是殖民地出身,但中国不是这样的殖民帝国,对用不是想象中‘标准中文’写作的外来者,忍受度还是有差。中原一直是天朝,帝制时代南方人到北方考试要过官话这一关,不然难以被北方群体接受,所以都在会馆里苦练,在这个过程中就把差异去除了。很多评论者也还存着这样的心态,你到我这边来,就要把这些不属于我的碍眼的杂质去除掉,这个心态让多元性不可能产生。”黄锦树说,现在很多用华文写作的人,为了被认可,也开始学习“标准腔调”,但实际上,方言土语都是有价值的,“差异才能建构我们的主体”。

拧巴的外部位置之外,内部也遭遇困境。在《雨》后附录的文章中,黄锦树半哀伤半无奈道:“靠政治热情支撑的那几十年过去后,马华文学的读者大概只剩下同为作者的那批人。”马华算得上“文青”的也纷纷过了40岁,稍写出名时已50岁,年轻一辈面对的认可机制越来越少,更年轻的,一些华文中学里的资优班已经用英语教学,慢慢地中文越来越差。“没有什么乐观的理由。”邻国新加坡就是个前例,华语虽是官方语言之一,但政府把中小学都英语化,华语写作更加困难。

在一次访谈中,黄锦树把马华文学比作“盆栽”,“缺乏体制内开展的土壤,宛如幼树被连根刨起,只能拥有小规模的发展,不健全的生长并死亡”。他的这一支,还包括李永平、潘雨桐、商晚筠、张贵兴、钟怡雯等旅台作家,从本土移植,寄生于台湾文学内部,但在他看来,“只是历史的短暂现象”。大陆和台湾都有自己的历史,南洋华人面对的却是一条“历史的破船”,千疮百孔。从“南洋”变成“东南亚”的破碎历史里,他们不断被边缘化,他们的写作也越来越难被看到,马华文学尚且有一个“没有位置的位置”,它身后则是已经消失的印尼、菲律宾、泰国的华人文学。

虽悲观,但“被看见”依然是希冀。如黄锦树所言,“历史是一条破船,而形式是修补术”,文学依然为他们对应自己的存在提供着可能。这几年,黄锦树致力于“马共”(马来亚共产党)的书写,这是一段对年轻人来说已相当陌生的、退回幕后的历史,但却攸关现今华人生存经验。于是我们看到,“外来者”虚构的故事,也复活着与我们血脉相关的历史。

(原标题:黄锦树:雨从南方来)